Veranstaltungen 1987-2024

Tagesfahrt nach Bad Lauchstädt, Goethe-Theater, Inszenierung

Die Zauberflöte

Prof. Dr. h.c. Karl-Heinz Hahn:

Thomas Mann und die Goethe-Gesellschaft

Prof. Dr. Norbert Miller:

Anmerkungen zur Münchener Ausgabe

Prof. Dr. Hans Wolfgang von Löhneysen:

Die Goethe-Büste von David d´Angers

Beate Schubert:

Goethe am Vorabend der Französischen Revolution

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings:

Die Initiation »Wilhelms Meisters«

Hans Joachim Mey:

Der Briefwechsel Marianne von Willemer und Hermann Grimm

Prof. Hans-Dieter Holzhausen:

Der Literaturkritiker und Goetheforscher Ludwig Geiger

Joachim Pukaß und Christian Rhode: Lesung

Goethes »Reinicke Fuchs«

Prof. Dr. Hans Wolfgang von Löhneysen: Seminar

Der Sammler und die Seinigen

Goethes 240. Geburtstag in Schuberts Garten – mit musikalischen Darbietungen

Prof. Dr. Paul Raabe:

Goethes verstreute Briefe

Tagesexkursion nach Wörlitz,

Führung durch die Gartenanlagen

Goethes 241.Geburtstag in Schuberts Garten – mit musikalischen Darbietungen

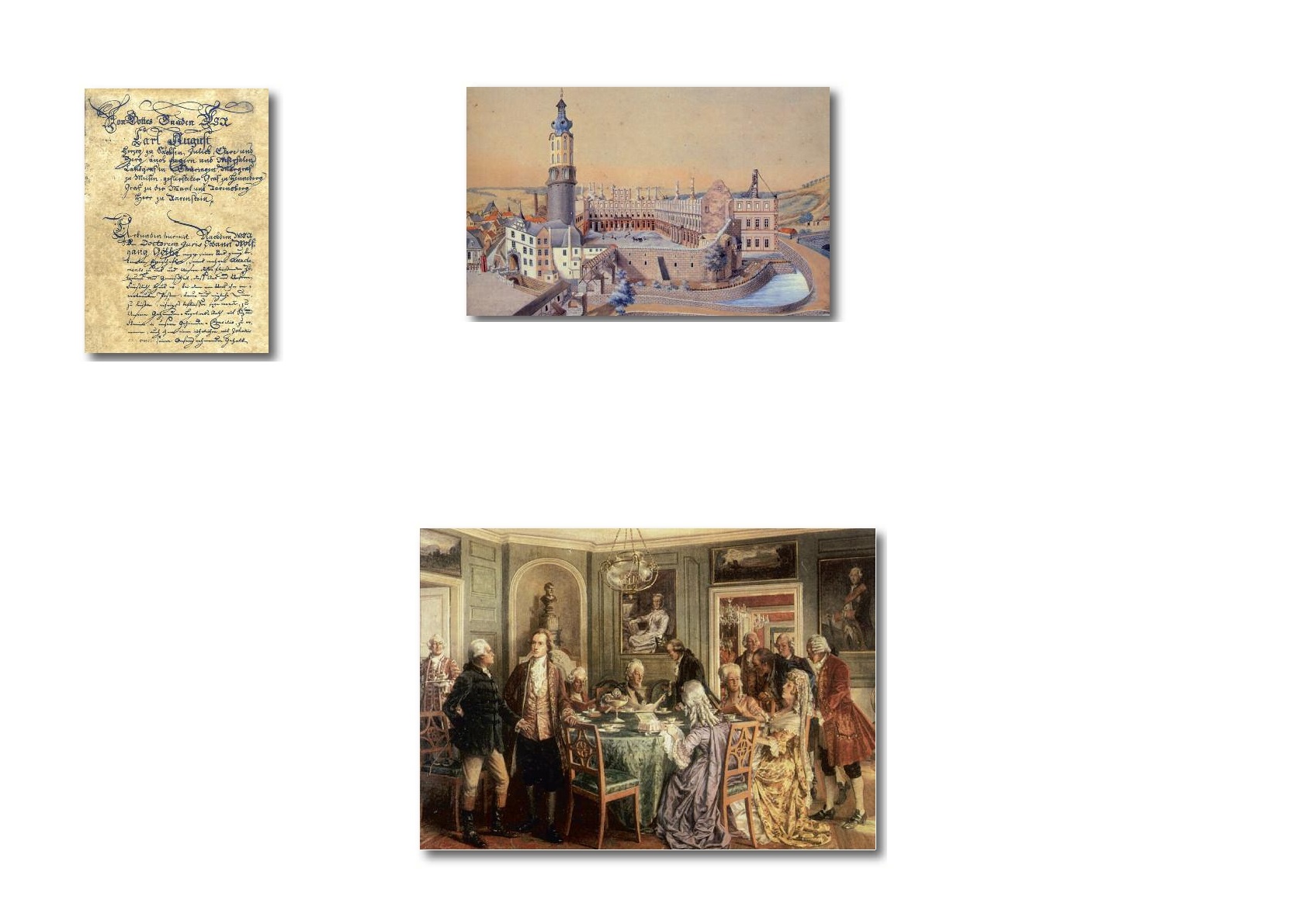

Tagesfahrt nach Weimar,

Anna Amalia und ihr Musenhof,

Exkursion nach Bischofsgrün:

Auf den Spuren Goethes zum Ochsenkopf,

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings:

Zeitkritik in Goethes »Wahlverwandtschaften«

Szenische Lesung

Goethes »Wahlverwandtschaften«

Frank-Volker Merkel-Bertholdi:

Leopardis »Consalvo« und Goethes »Werther«

Gesprächsabend über

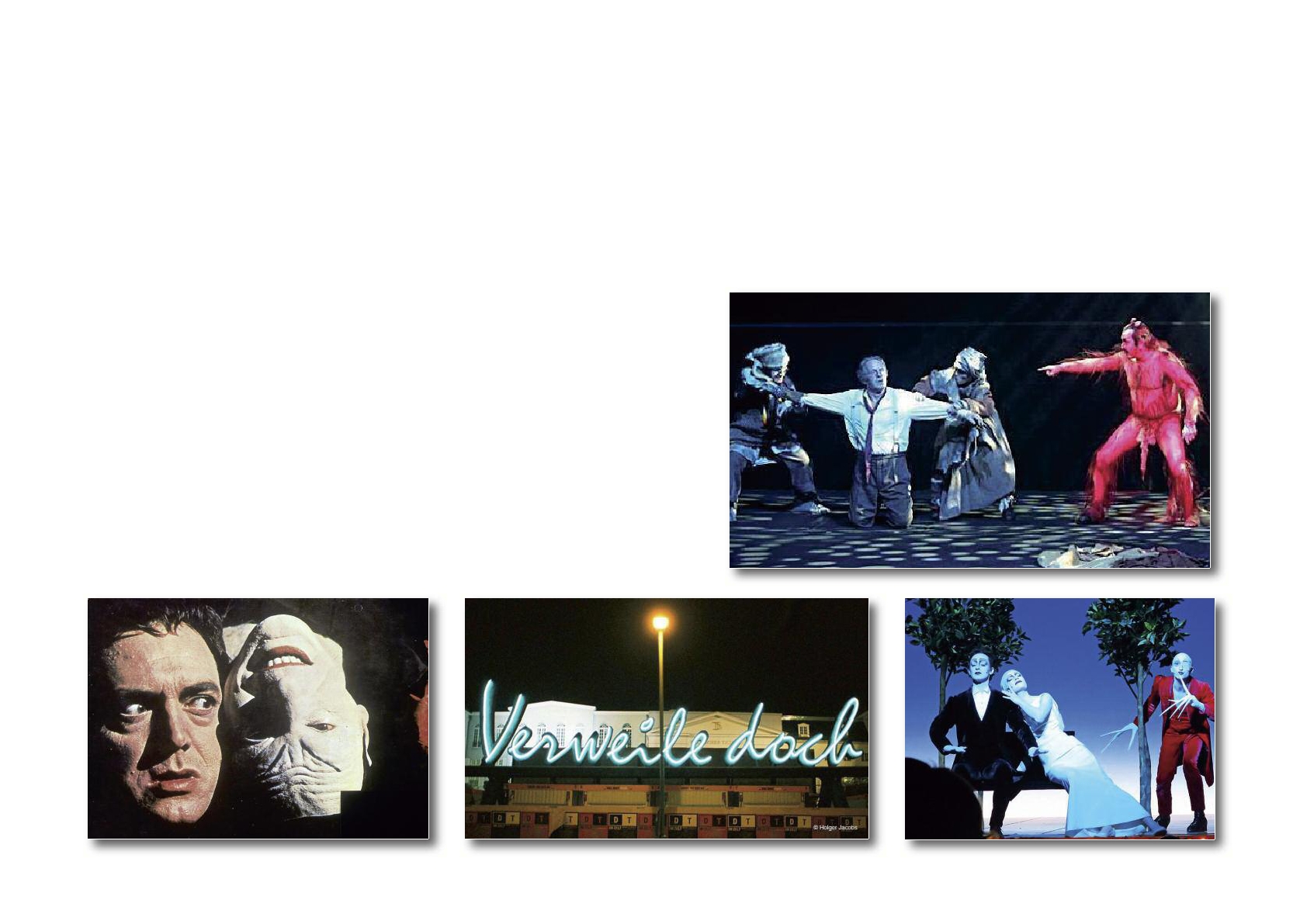

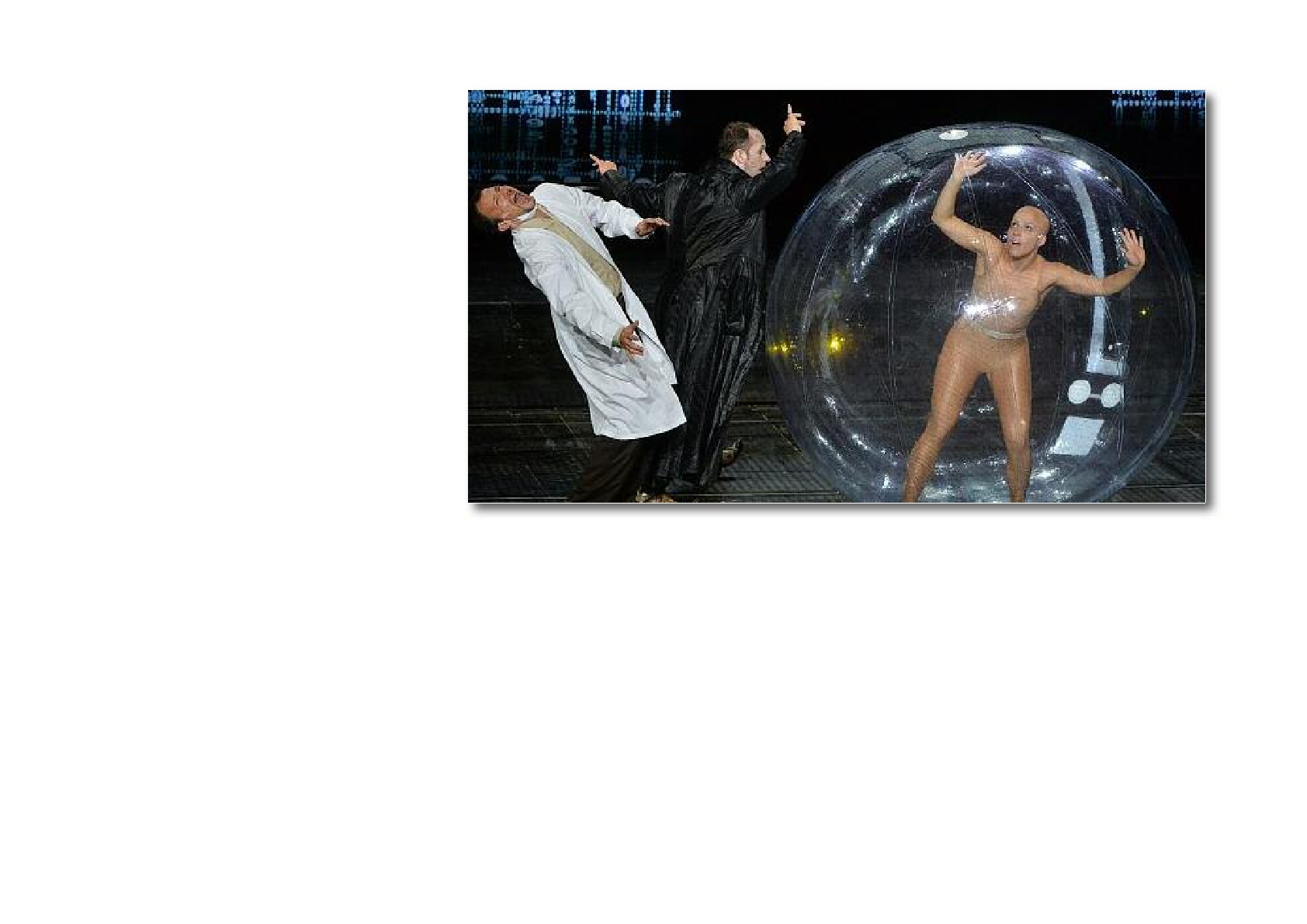

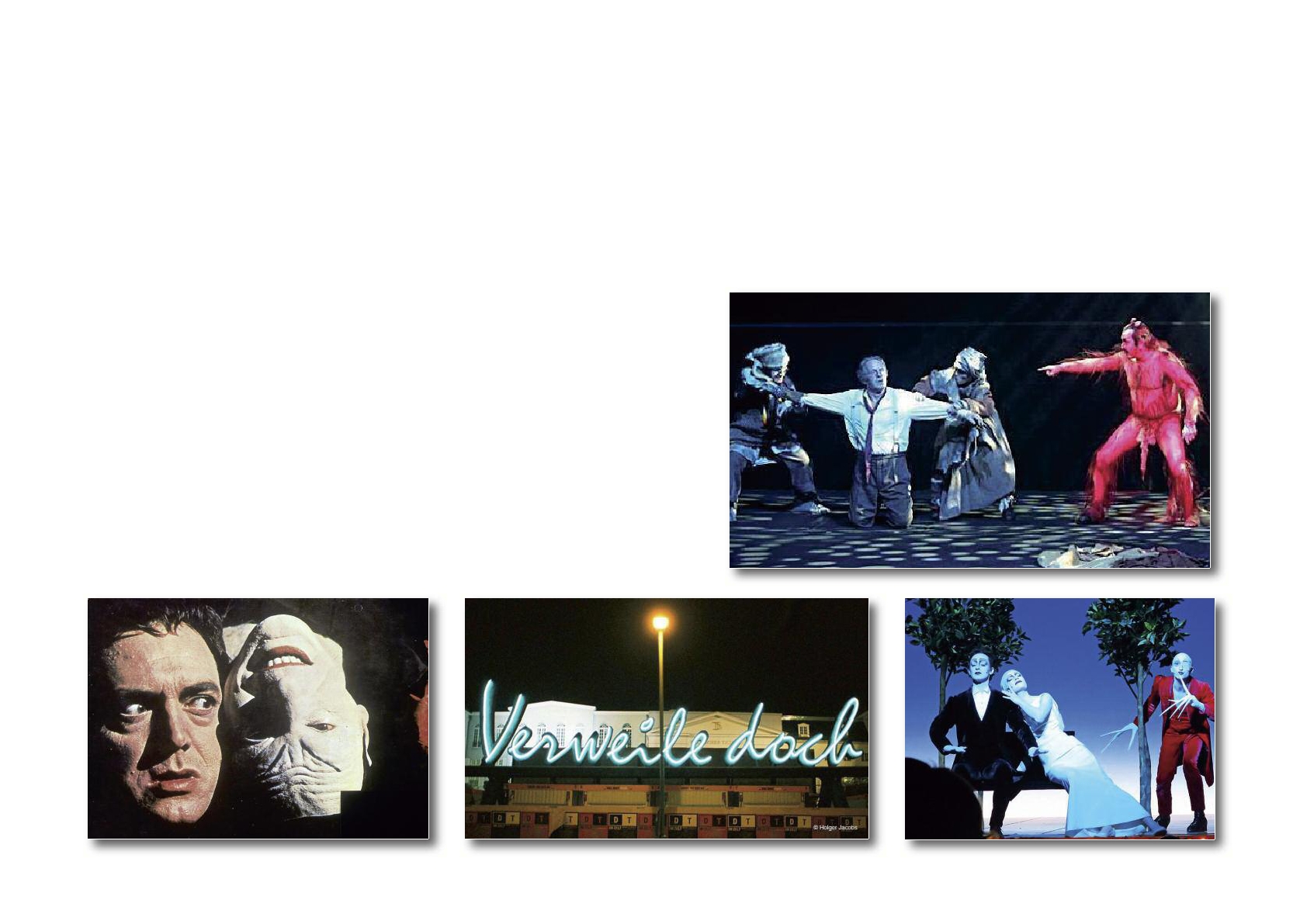

Alfred Kirchners Inszenierung von Goethes »Faust I«

Theater: Peter Hacks:

Gespräch im Hause v. Stein ü. d. abwesenden Herrn von Goethe

Dr. Rudolf Elvers:

Die Mendelssohns und Goethe

Filmvorführung:

Carl August von Weimar – Goethes Freund

, Regie: Beate Schubert

Tagesfahrt nach Weimar

Goethes 242.Geburtstag in Schuberts Garten – mit musikalischer Umrahmung

Tagesfahrt nach Bad Lauchstädt, Besuch der Inszenierung von Goethes »

Urfaust«

Tagesfahrt nach Neu-Hardenberg, Führung durch Schloß und Parkanlagen

Prof. Dr. Kurt Biermann:

Alexander von Humboldt als Weggefährte Goethes

Dr. Birgit Weissenborn:

Bettina von Arnim und Goethe,

Szenische Lesung »

Die Wahlverwandtschaften«

Ulrich von Heintz:

Führung durch das Schloß Tegel

Goethes 243. Geburtstag in Schuberts Garten – Musikalisch literarischer Abend

Dr. Frank Schweitzer ;

Goethes »Farbenlehre«

Prof. Dr. Heide Eilert:

Goethe und die Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts

Prof. Dr. Martin Seiler:

Exkursion über die Pfaueninsel

Goethes 244.Geburtstag in Schuberts Garten – Musikalisch-literarischer Abend

Filmvorführung:

Charlotte von Stein,

Regie: Beate Schubert

Prof. Dr. Siegfried Unseld:

Goethe, der Schriftsteller – vom Verleger gesehen

Prof. Dr. Otto Krätz:

Goethe und die Naturwissenschaften

, Vortrag mit Experimenten

Prof. Dr. Alfred Behrmann:

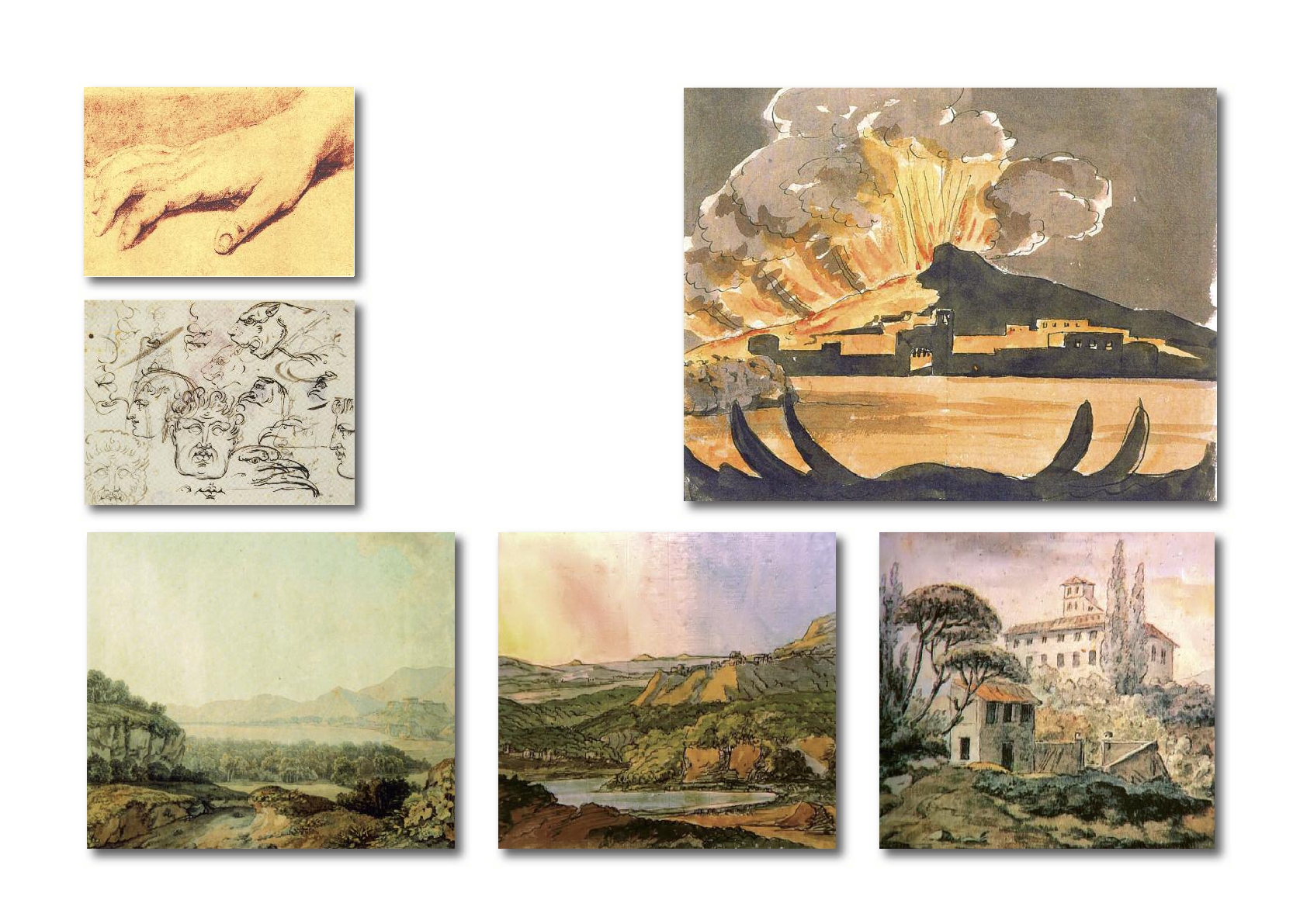

Italien, wir und die klassischen Reisen der Goethezeit

Dr. Ilse Jahn:

Alexander von Humboldt und Goethe

Exkursion ins Fichtelgebirge:

Mit dem Geologenhammer auf Goethes Spuren

Goethes 245. Geburtstag in Schuberts Garten – Musikalisch-literarischer Abend

Gottfried Eberle:

Goethe und die Musik

, mit gesungenen und gespielten Beispielen

Dr. Joachim Burkhardt: Buch- und Videovorführung:

Ein Film für Goethe

Dr. Manfred Obermann:

Der Einfluß der Freimaurerei auf Goethes Leben und Werk

Prof. Dr. Wolfgang von Löhneysen: »

West-östlicher Divan«: Buch der Betrachtungen

Dr. Werner Hennig:

Einführung in Goethetexte: »Das Märchen» – »Novelle«

Dr. Werner Hennig:

Goethe Einkommen und Vermögen

Prof. Dr. Hans-Dieter Holzhausen:

Goethes Gespräche mit Eckermann

Dr. Gerhard Schewe:

Zum Goethebild Romain Rollands

Prof. Dr. Frank Nager:

Gesundheit, Krankheit und Tod bei Goethe

Film-Uraufführung

Goethe und sein Haus am Frauenplan

, Regie Beate Schubert

Goethes 246.Geburtstag in Frau Schuberts Garten – Musikalisch-literarischer Abend

Prof. Dr. Effi Biedrzynski:

Goethes Weimar

Dr. Ernst Schneider:

Goethe midlife-crisis in Italien

Reinhold Köpke:

Goethe – ein Vorläufer der Tiefenpsychologie

Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff:

Goethe und der Orient

Dr. Dagmar von Gersdorff: Lesung

Königin Luise und Friedrich Wilhelm III.

Prof. Dr. Alfred Behrmann:

Goethes Reise nach Sizilien

Goethes 247.Geburtstag in Schuberts Garten – Konzert

Tagesfahrt nach Naumburg: Stadtbesichtigung und Führung durch den Dom

Tagesfahrt nach Dornburg: Besichtigung des Renaissance- und des Rokokoschlosses

Dr. Renate Grummach:

Goethe im Gespräch – aus der Arbeit eines Editors

Peter Stein:

Über die Möglichkeiten, den Gesamtfaust zu inszenieren

316

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings:

Schillers Kritik am Illuminatenorden und ihre Folgen

Beate Schubert:

Goethes Verhältnis zu Büchern

Dr. Jochen Klauß:

Charlotte von Stein – eine Weimarer Legende

Goethes 248. Geburtstag: Wannsee-Dampferfahrt z. 10-jährigen Bestehens der GG-Bln.

Dr. Dagmar von Gersdorff: Lesung

Bettina und Achim von Arnim

Prof. Dr. Volker Hesse:

Goethes Konstitution und Krankheiten

Tagesexkursion: Besuch der Inszenierung

Faust I,

Anhaltinisches Theater Dessau

Prof. Dr. Otto Krätz:

Alexander v. Humboldt – Wissenschaftler, Weltbürger, Revolutionär

Tagesexkursion nach Leipzig:

Klein Paris und der junge Goethe

Tagesexkursion: Anhaltinisches Theater Dessau, Besuch der Inszenierung »Faust II«

Goethes 249.Geburtstag in Schuberts Garten – musikalisch-literarischer Abend

Prof. Martin Seiler (SPSG): Führung durch die Potsdamer Gärten

Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff:

Deutschlands dienstältester Minister

Maria Erxleben:

Goethes Verhältnis zu Berlin

Dr. Gudrun Fritsch: Führung durch das Käthe-Kollwitz-Museum, anschließend:

Dr. Wolfgang Butzlaff:

Käthe Kollwitz und Goethe

Hans-Hellmut Allers:

Goethe und das Berliner Theater

Prof. Dr. Ernst Osterkamp:

Goethe und Wilhelm von Humboldt

Dr. Helmut Börsch-Suphan:

Goethes Dichtungen als Inspirationsquelle Berl. Künstler

Dr. Hartmut Schmidt:

Goethe, Nicolai und die Berliner vor 225 Jahren

Tilmann Buddensieg:

Schinkel, Rauch und Goethe

Prof. Dr. Frank Schneider:

Goethe und Reichhardt

Gottfried Eberle:

Goethe Interesse an Zelters Singakademie

Prof. Dr. Norbert Miller:

Goethe im Hause Mendelssohn

Prof. Dr. Hartmut Böhme, Jan-Lüder Röhrs, Prof. Dr. Ferdinand Dammerschun:

Alexander von Humboldt

, Podiumsdiskussion

Prof. Dr. Volker Hesse:

Gesundheit und Krankheit bei Goethe

Dr. Hubert Heilemann:

Goethe als Patient

Prof. Dr. Manfred Heuser:

Die Newton Kritik – eine paranoide Psychose Goethes?

Prof. Dr. Wolfgang Schad:

Goethe als Psychiater

Goethes 251. Geburtstag in Schuberts Garten – Muskalisch-literarisches Programm

Dr. Hartmut Schmidt:

Essen und Trinken bei Goethe

Prof. Dr. Manfred Bühring:

Goethe Anschauen in der Medizin

Prof. Dr. Heinz Schott:

Medizin der Goethezeit

Dr. Gunhild Pörksen:

Gesundheit und Krankheit in Goethes Tagebüchern und Briefen

Prof. Dr. Henrik Birus:

Die Wiederbegegnung des alten mit dem jungen Goethe

Dr. Renate Grötzebach:

Zwei Leseabende zu Goethes »Werther«

Was geht uns heute Goethe an?

Diskussion mit Schülern über »Werthers« Leiden

Jahrestagung der deutschen Goethe-Gesellschaften e.V.

Ausstellung

Goethe – Berlin –Mai 1778

, Staatsbibliothek Berlin (Haus I)

Filmvorführung:

Die neuen Leiden des jungen W.

(1976),

Ulrich Plenzdorf:

Rückblick nach 30 Jahren,

Diskussion mit dem Autor

Joachim Wohlleben:

Goethes »Werther« im Kontext seiner Zeit

Goethes 252. Geburtstag in Schuberts Garten, Lesung:

Der Mann von 50 Jahren

Prof. Dr. Volker Hesse:

Goethes Beziehungen zu Kindern und Heranwachsenden

Hans-Wolfgang Kendzia:

Fünf Leseabende zu Goethes »Faust II«

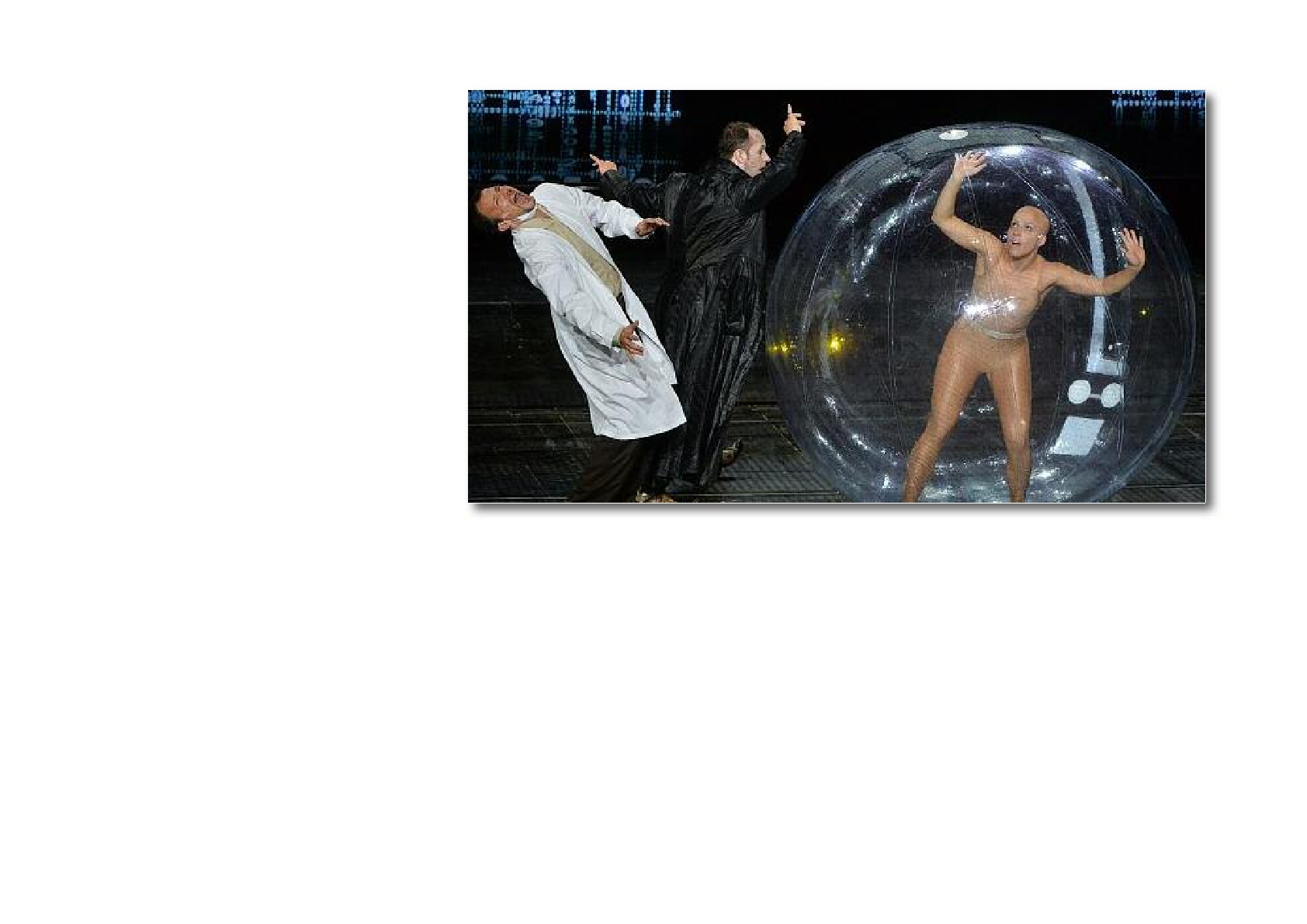

Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff:

Gespräch über Peter Steins »Faust«-Inszenierung

Dr. Klaus-Michael Köppen:

Goethe als geriatrischer Patient

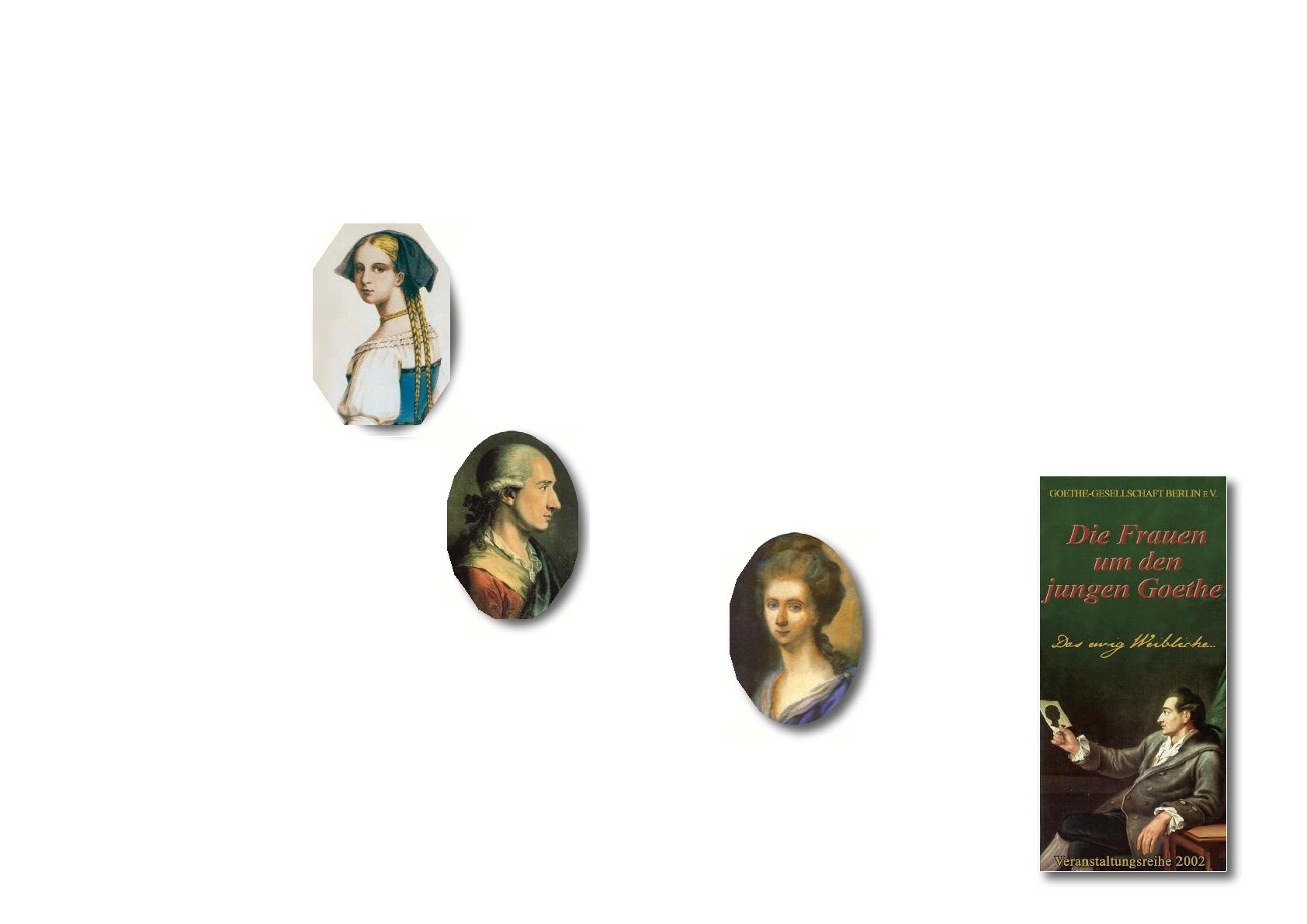

Dr. Dagmar von Gersdorff: Autorenlesung

Goethes Mutter und Schwester

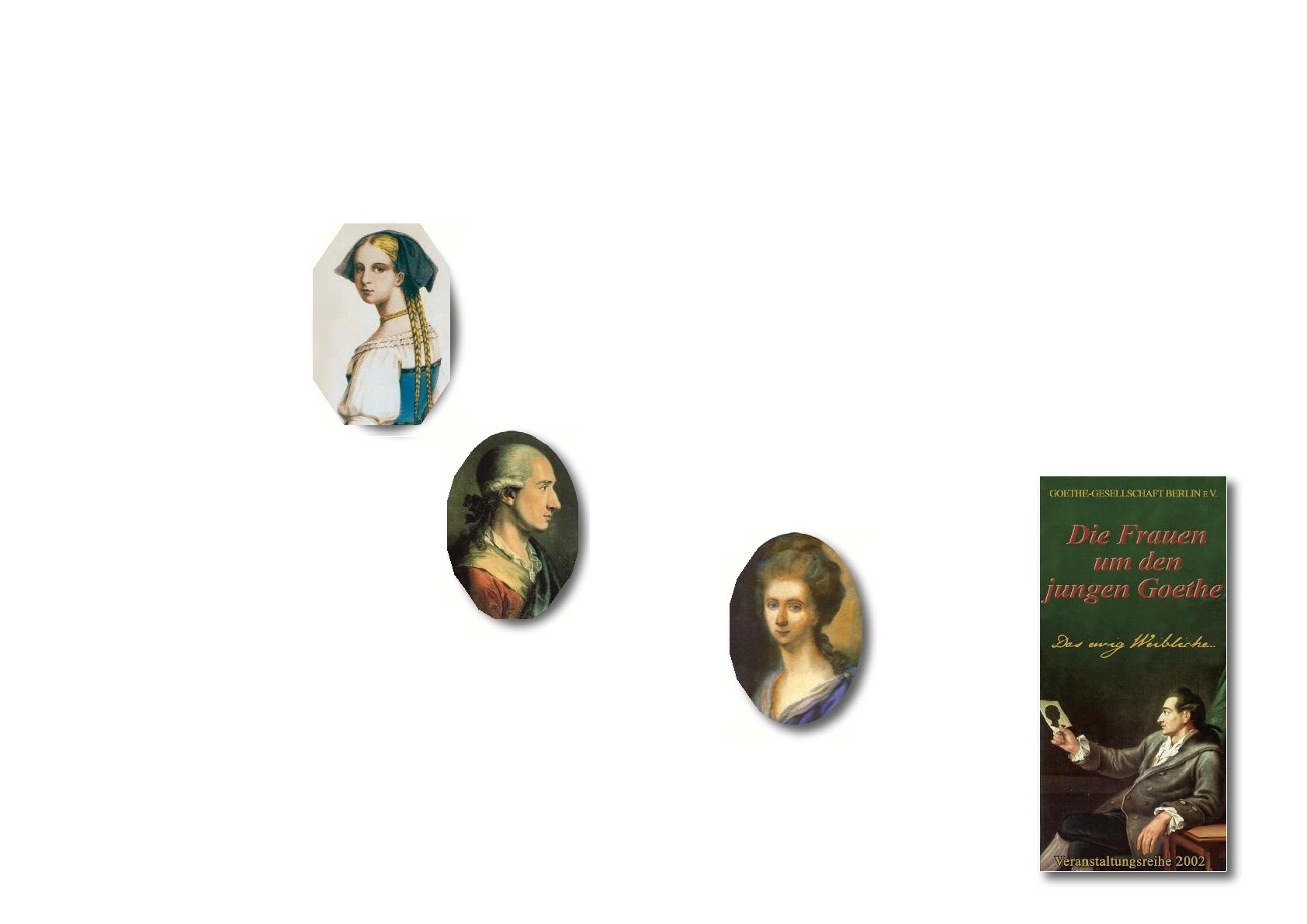

Dr. Josef Mattausch:

Goethes Jugendliebe Katharina Schönkopf

Dr. Wolfgang Butzlaff:

Goethes Verlobungen und Gelöbnisse

Monika Schopf-Beige:

Friedrike Brion und Lili Schönemann

Musikalisch-literarischer Abend –

Die Liedgedichte des jungen Goethe

Dr. Harald Schmidt:

Werthers Lotte – Wahrheit und Dichtung

Ottilie Lohss:

Charlotte von Stein – Goethes Freundin

Prof. Dr. Friedmar Apel:

Iphigenie in Weimar

Eckart Henscheid: Lesung

Frauen unter Goethe

Dr. Franziska Schöffler:

Frauengestalten in »Wilhelm Meisters Lehrjahre«

Siegfried Seifert:

Die Weimarer Primadonna Karoline Jagemann

Eckart Kleßmann:

Christiane Vulpius im Urteil der Zeitgenossen

Hans-Hellmut Allers:

Bettine von Arnim und ihre Beziehung zu Goethe

Prof. Dr. Theo Buck:

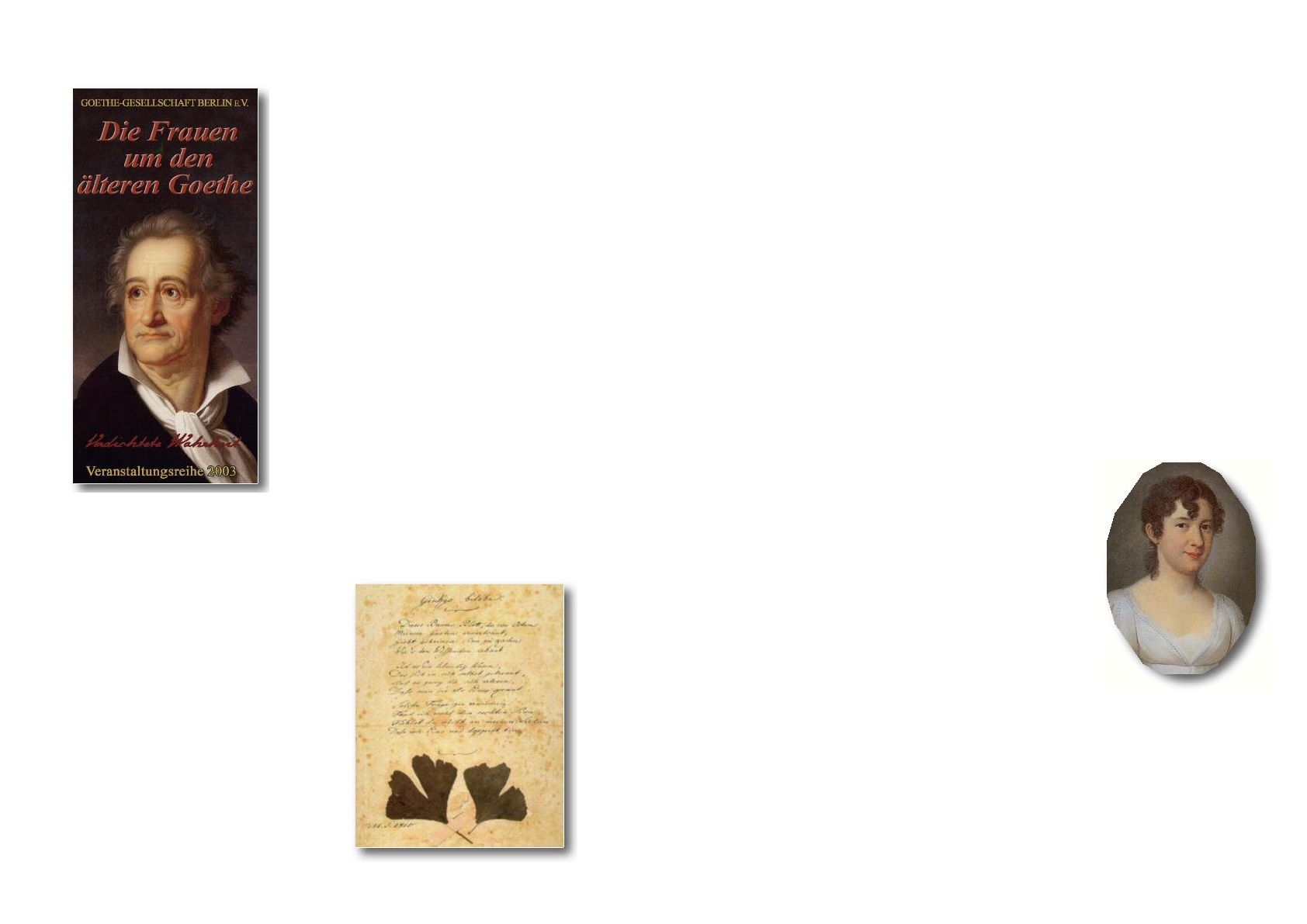

Mariannne von Willemer und Goethe

Cornelia Kühn-Leitz: Rezitationsabend

»Buch Suleika«

aus dem

»West-östlichen Divan«

Prof. Dr. Katharina Mommsen:

Die Dichterin Marianne von Willemer

Dr. Heike Spies:

Die Frauengestalten in »Wilhelm Meisters Lehrjahre«

Prof. Dr. Detlev Jena:

Goethes Verhältnis zur Großfürstin Maria Pawlowna

Filmvorführung:

Die Wahlverwandtschaften

mit anschließender Diskussion

Hans-Wolfgang Kendzia:

Goethes Einstellung zur Ehe

Dr. Klaus-Michael Koeppen: Ulrike von Levetzow

Monika Schopf-Beige:

Ottilie von Goethe

Prof. Dr. Werner Busch:

Goethe und die Künste

Hans-Hellmut Allers:

Der Dramatiker und Theaterleiter Goethe

317

Prof. Dr. Katharina Mommsen:

Die Malerin Angelica Kauffmann

Dr. Michael Engelhard:

Goethe und Palladio

Gottfried Eberle:

Goethe und die Musik

Prof. Dr. Ernst Osterkamp:

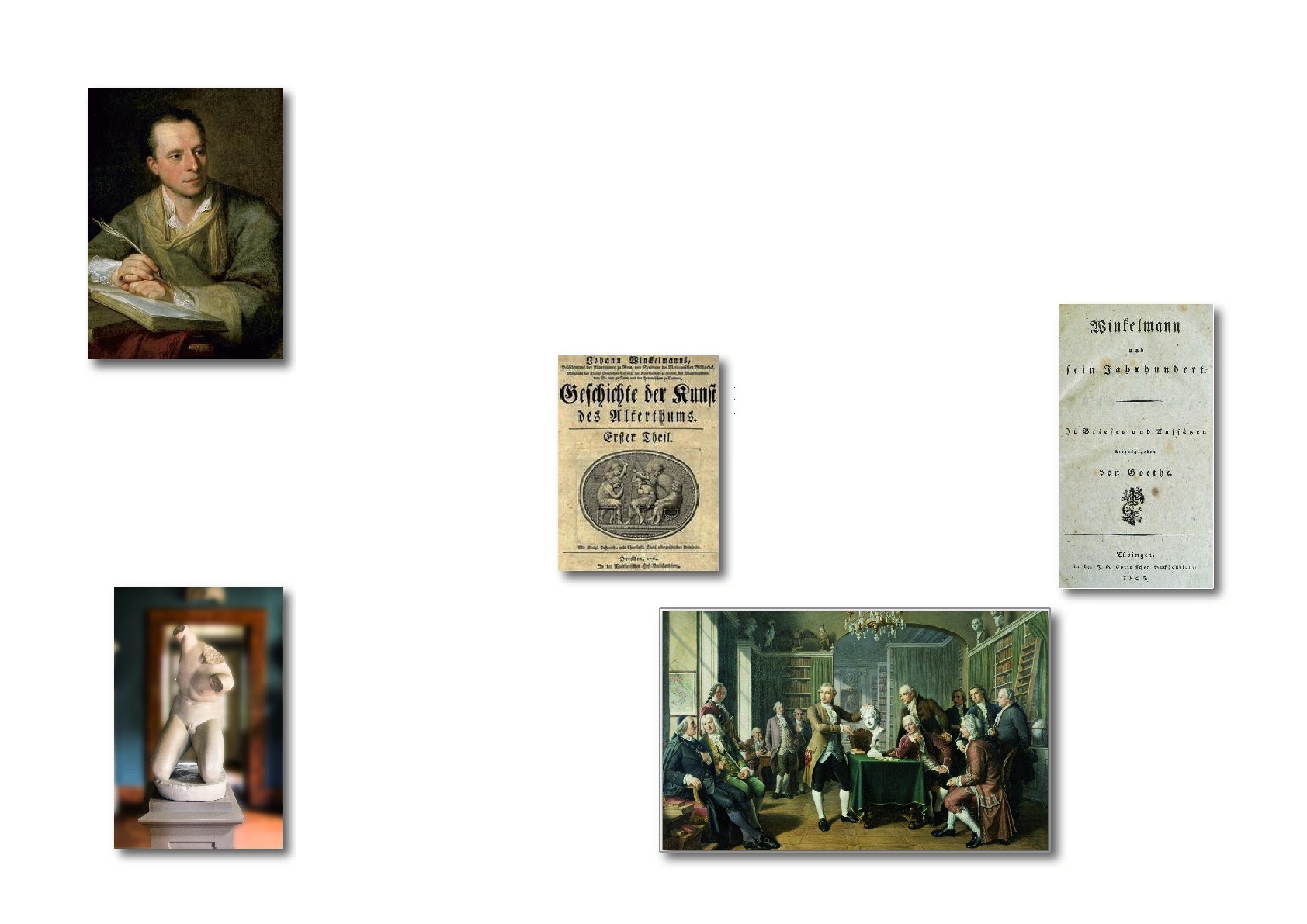

Goethe als Leser Johann Joachim Winckelmanns

Dr. Jochen Klauss:

Johann Heinrich Meyer, Goethes Künstlerfreund

Hans-Wolfgang Kendzia:

Goethes Portraitisten und sein Verhältnis zu ihnen

Dr. Helmut Börsch-Suphan:

Goethe und Schinkel

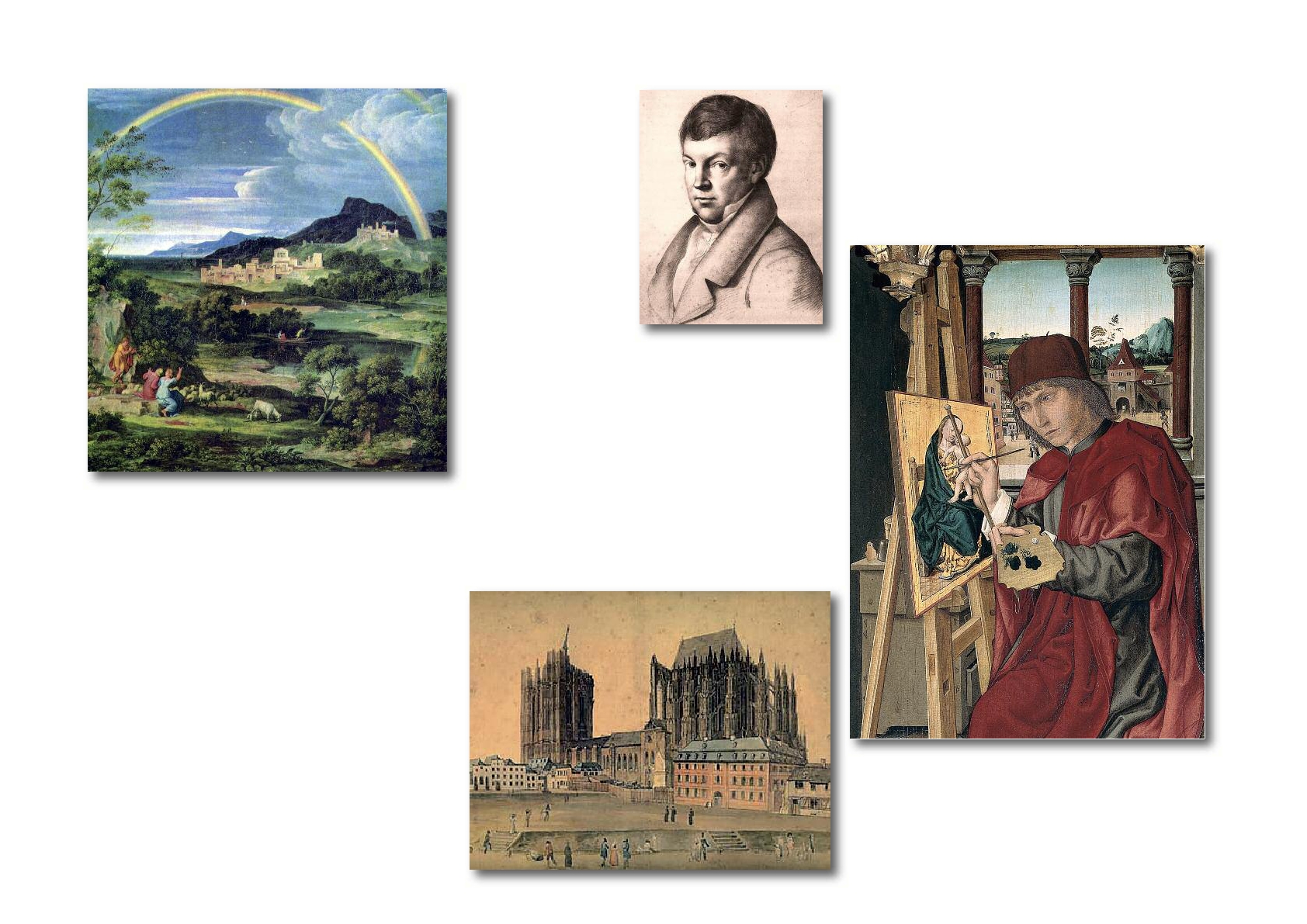

Prof. Dr. Norbert Miller:

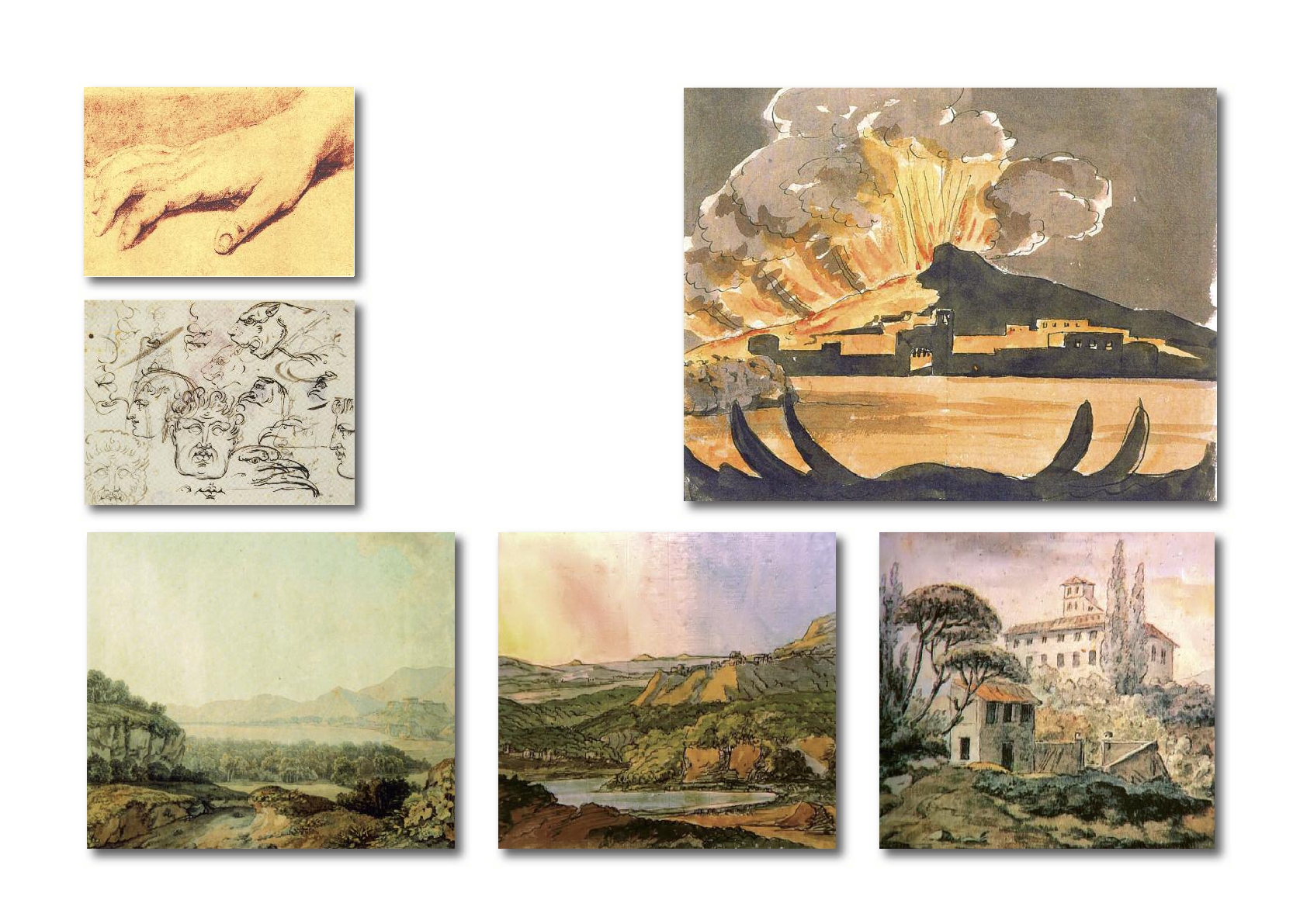

Der Dichter, ein Landschaftsmaler

Dr. Manfred Koltes:

Das Verhältnis der Gebr. Boisserée im Spiegel ihrer Korrespondenz

Hans-Hellmut Allers:

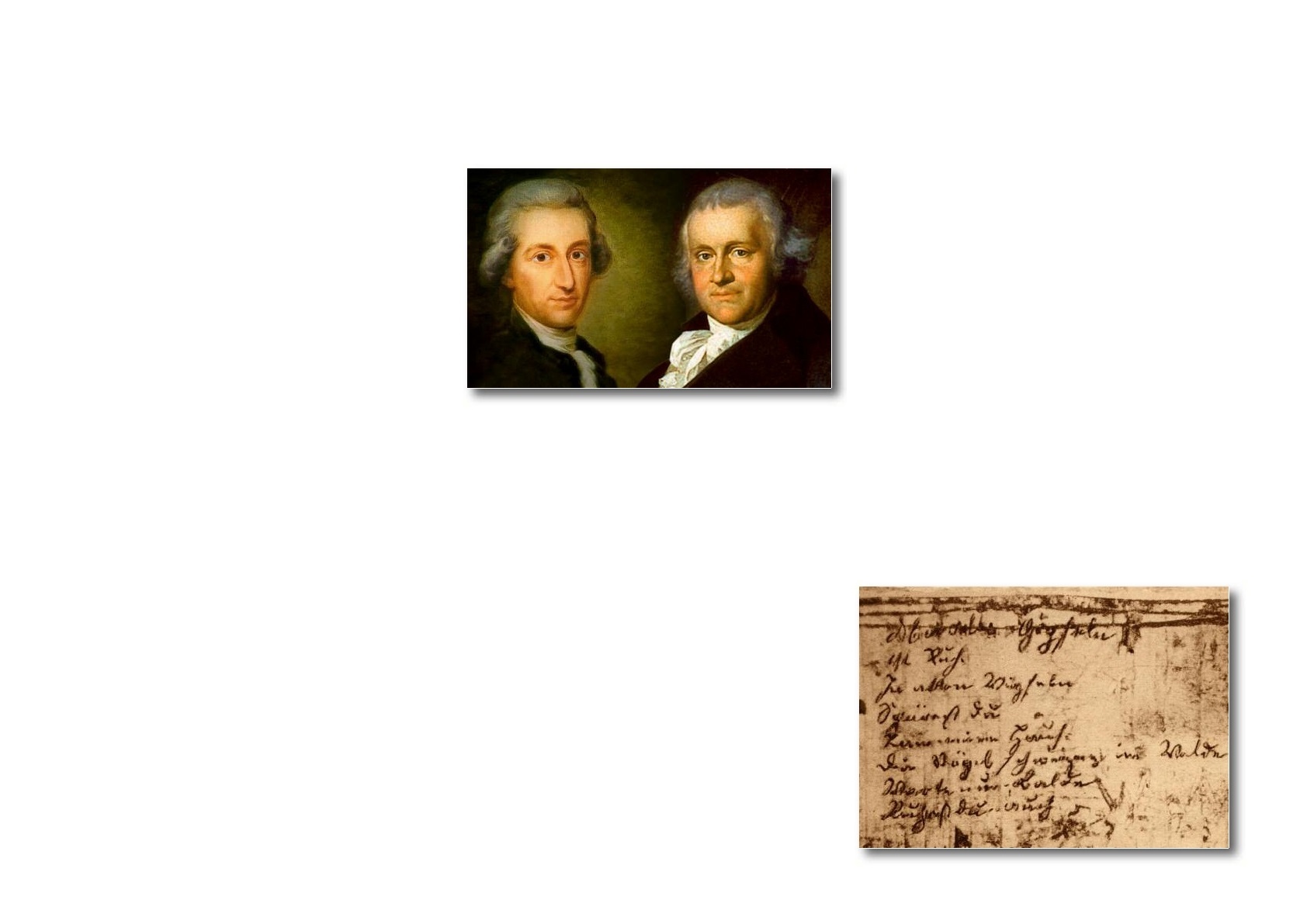

Goethe und Schiller – Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft

Monika Schopf-Beige:

»Das Märchen« – Eine Botschaft Goethes an Schiller

Rainer Schmitz:

Weimarer »Xenien« – Anmerkungen zur lit. Streitkultur um 1800

Prof. Dr. Rolf-Peter Janz:

Schillers und Goethes Annäherung an das antike Theater

Prof. Dr. Katharina Mommsen:

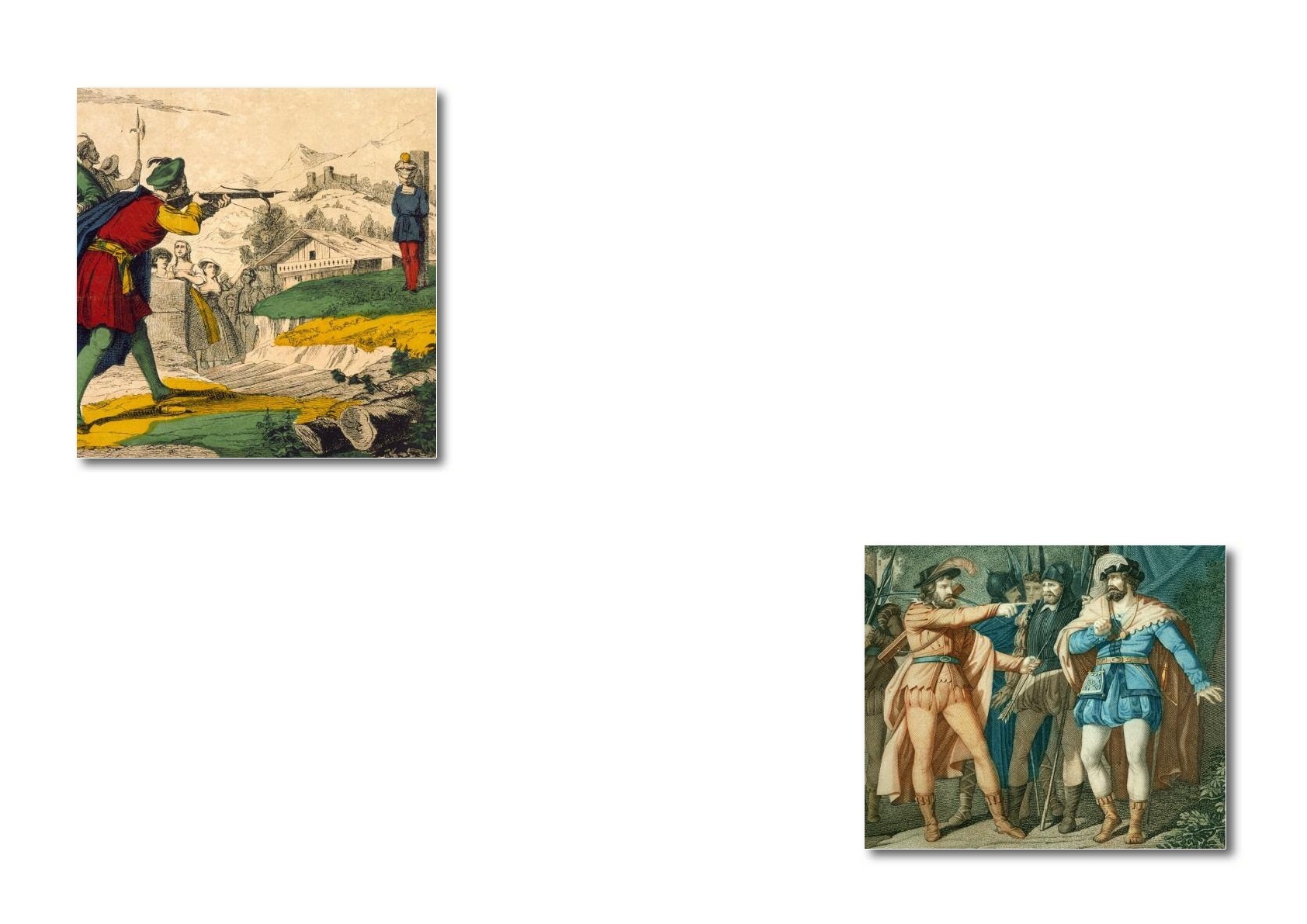

Goethes Anteil an Schillers »Wilhelm Tell«

Dr. Angelika Reimann:

Goethe und Schillers und ihr Balladenschaffen

Prof. Dr. Volker Hesse:

Goethe und die Medizin

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings:

Die Weimarer Klassik und das Böse

Hans-Wolfgang Kendzia:

Anmerkungen zum Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller

Ulrich Ritter und Christian Steyer: Lesung:

Goethe und Schiller – eine Begegnung

Hans-Helmut Allers:

Dr. Faustus in Historie und Literatur

Prof. Dr. Frank Möbus:

Zur Entstehungsgeschichte von Goethes »Faust«

Dr. Alwin Binder:

Visionen moderner Welt in Goethes »Faust I« vor und nach 1800

PD Dr. Michael Jaeger:

Mephistos Modernität

Dr. Manfred Osten:

Zur Aktualität der »Faust«-Tragödie

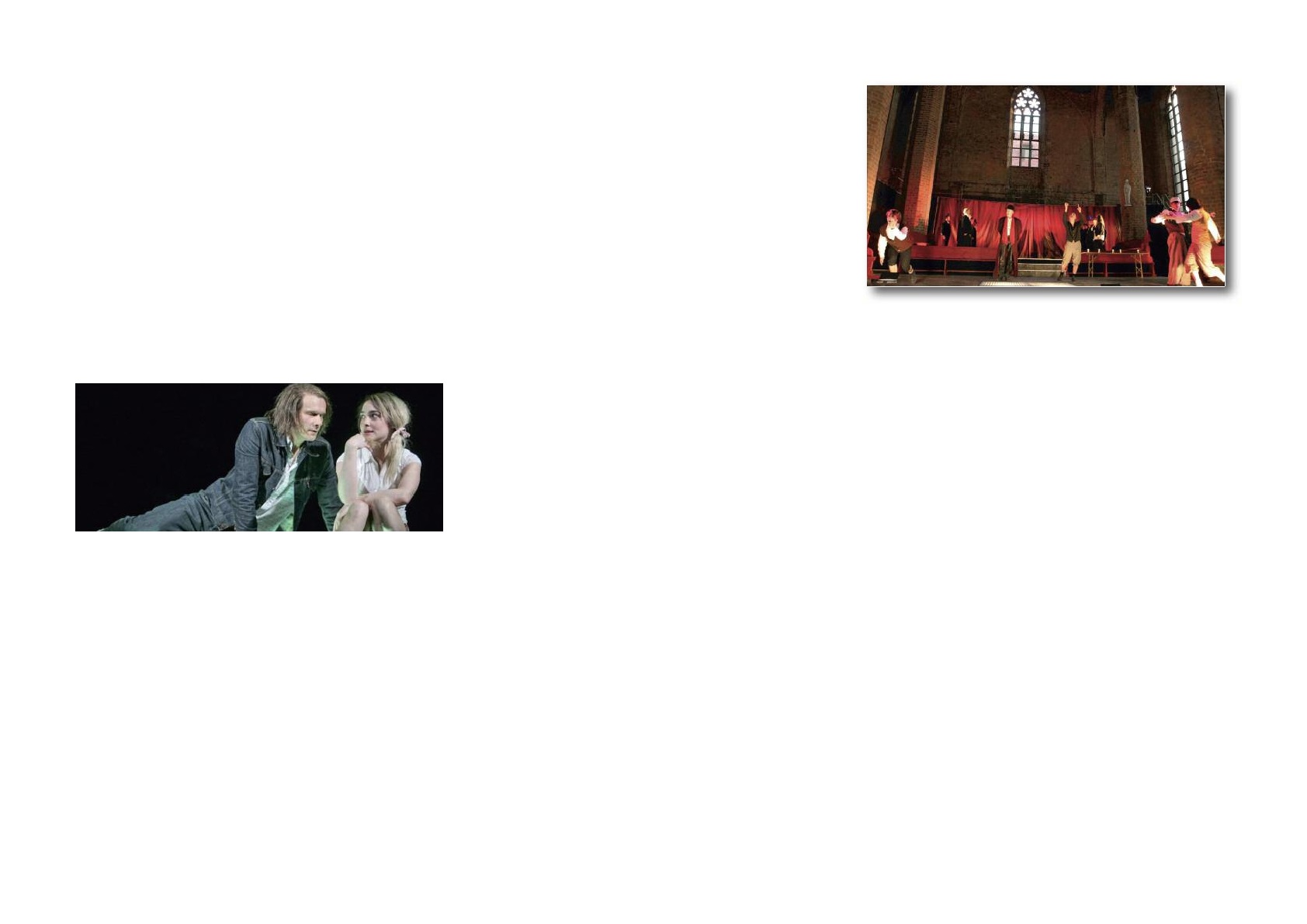

Event Theaters Brandenburg in der Ruine des St.-Pauli-Klosters

»Faust I«

Prof. Dr. Volker Hesse:

Dr. Faustus und Dr.med Johann Wolfgang Goethe

Dr. Angelika Reimann:

Goethes Gretchentragödie u. d. Kindsmord im 18. Jahrhundert

Prof. Dr. Theo Buck: »

Faust II«, 5. Akt – Fausts Tod, ein tragisches Ende?

Prof. Dr. Alfred Behrmann:

Die Dramaturgie der »Faust«-Dichtung

Hans-Hellmut Allers:

Goethe 1775-1786 – Das erste Weimarer Jahrzehnt

Dr. Jochen Golz:

Ein Portrait der Herzogin Anna-Amalia

Dr. Thomas Franzke:

Goethe und das Weimarer Liebhabertheater

Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma:

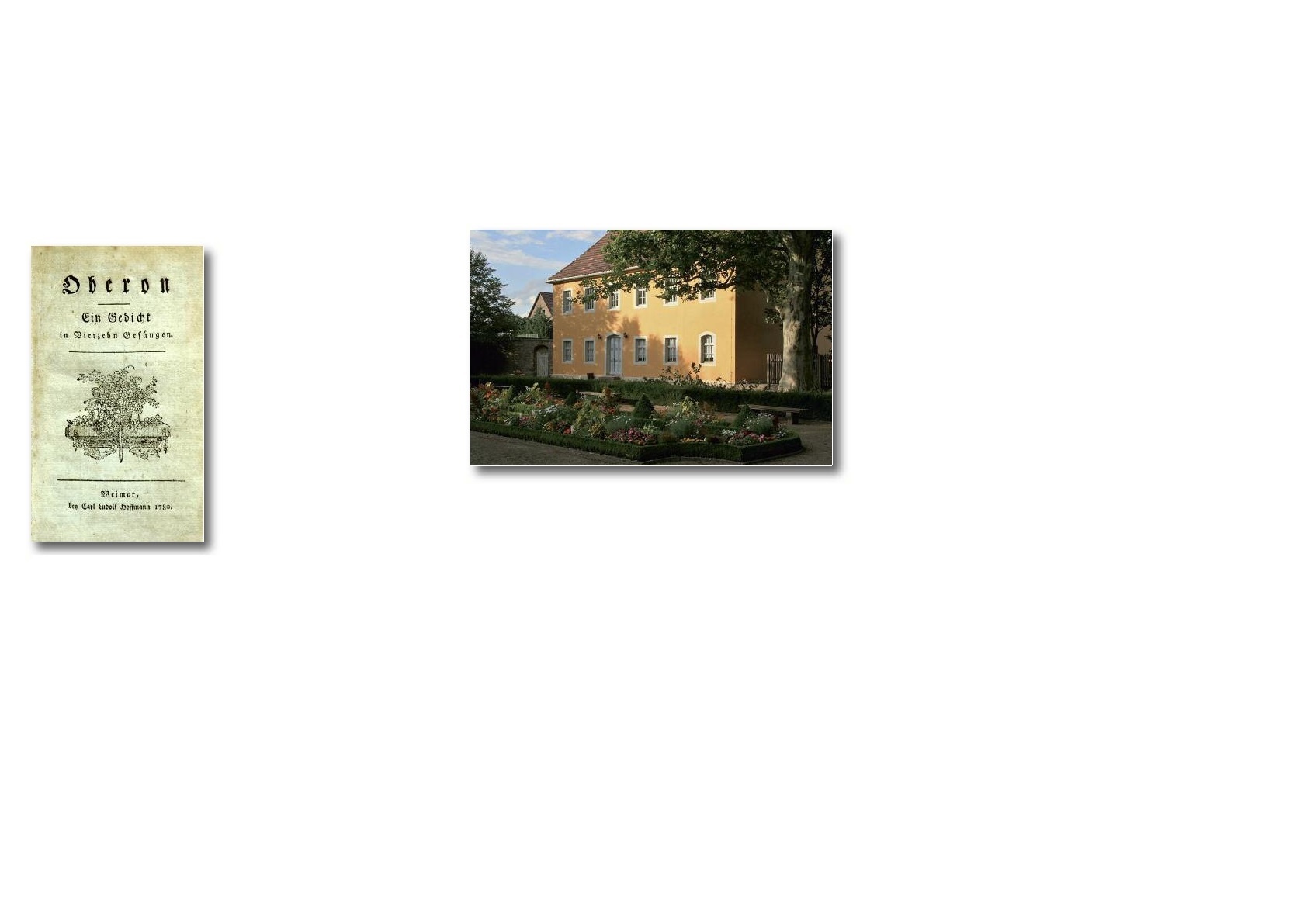

Wieland in Oßmannstedt bei Weimar

Dr. Manfred Osten:

Goethe als Leiter der Kriegskommission

Dr. Angelika Reimann:

Goethes amtliche Tätigkeit vor und nach der italienischen Reise

Prof. Dr. Theo Buck:

Goethe – ein politischer Schriftsteller?

Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff:

Politische Dimensionen der Weimarer Theaterarbeit

Prof. Dr. Katharina Mommsen:

Goethes berufliche Auseinandersetzung mit Friedrich II

.

Hans-Hellmut Allers:

Goethes lebenslange Suche

Ursula Homann:

Goethes Glaube und Gottesvorstellung

Dr. Manfred Osten:

Goethe u. d. Verheißungen der Lebenswissenschaften im 21. Jhdt.

Prof. Dr. Ludolf von Mackensen:

Goethe und die Alchemie

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings: »

Faust« – die alte und die neue Schöpfung

Goethes 259. Geburtstag, Jürgen Thormann liest

Goethe: Meine Religion, mein Glaube

Prof. Dr. Volker Hesse:

Goethes Ergründung der Naturwissenschaften

Dr. Otto Krätz:

Chemische und physikalische Experimente bei Goethe

Beate Schubert:

Esoterik in Goethes Leben und Werk

Prof. Dr. Theo Buck:

Goethes Entelechie

Hans-Hellmut Allers:

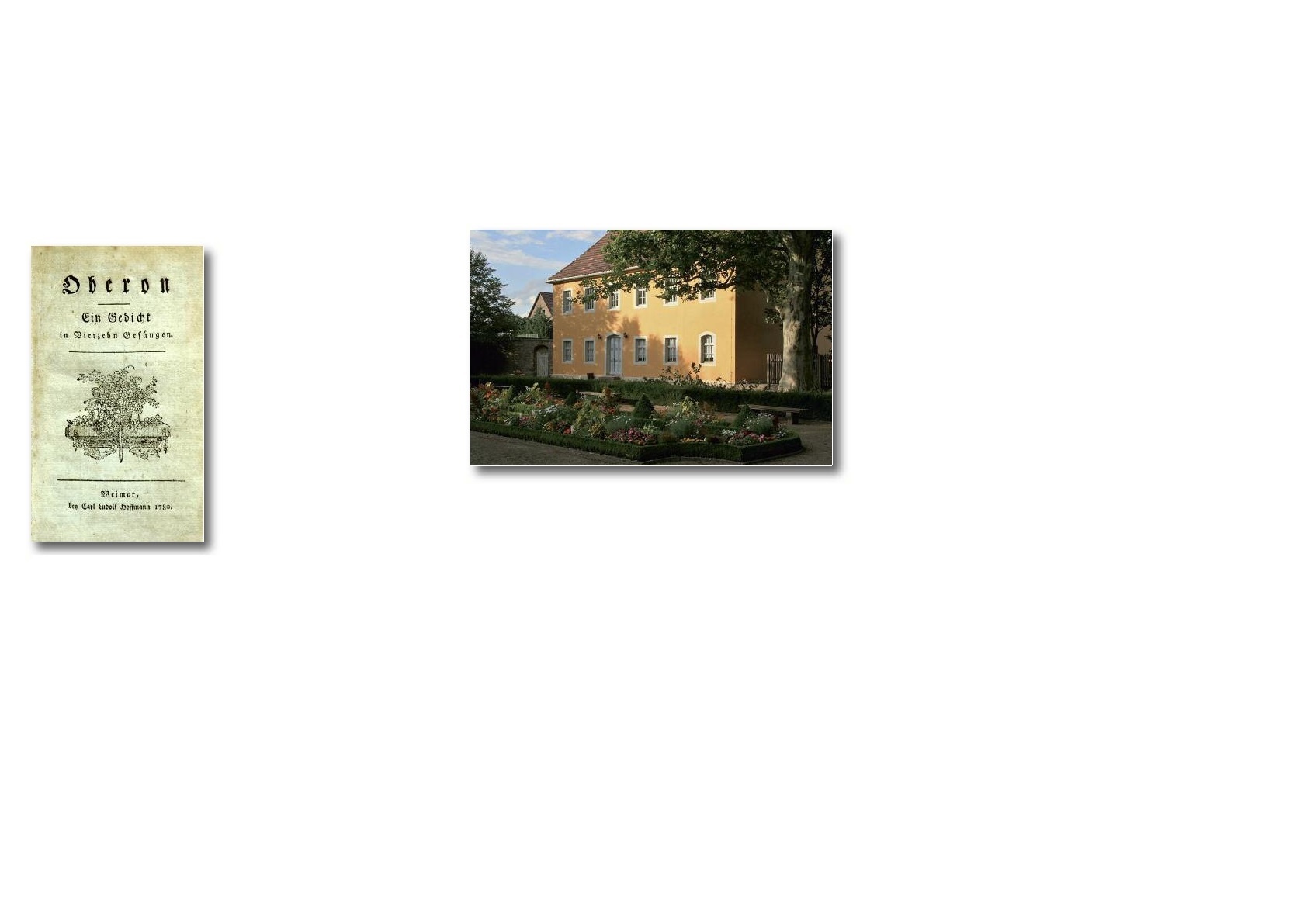

Goethes Freunde,Weggefährten und Lehrmeister

Beate Schubert:

Goethes Lehrmeister in Frankfurt und Leipzig

Dr. Michael Zaremba:

Johann Gottfried Herder – Goethes Mentor

Dr. Ulrike Leuschner:

Die schwierige Freundschaft zwischen Goethe und Merck

Dr. Egon Freitag:

Zum Verhältnis von Goethe und Wieland

Dr. Manfred Osten:

Zur Modernität des Goethe-Jacobi-Verhältnisses

Prof. Dr. K. Mommsen:

Goethes und Schillers Bündnis im Spiegel ihrer Dichtungen

Prof. Dr. Volker Hesse:

Goethe, die Jenenser u. weitere Lehrer d. Naturwissenschaften

Dr. Volker Ebersbach:

Goethes Freundschaft mit Carl August u. m. Carl Friedrich Zelter

Prof. Dr. Manfred Geier:

Goethe und die Gebrüder Humboldt

Dr. Bettina Fröhlich:

Goethes Platon-Rezeption

Prof. Dr. Günter Häntzschel:

Goethe zu Homer

Dr. Manfred Osten:

Zur Aktualität der Hafis-Rezeption bei Goethe

Prof. Dr. Hendrik Birus:

Goethes Shakespeare

Prof. Dr. Alfred Behrmann:

Dantes Spuren bei Goethe – ein Fährtengang

Dr. Michael Engelhard:

Der Sprachmeister Goethe als Erbe Luthers

Prof. Dr. Christoph Perels:

Goethes kritische Verehrung für Rousseau, den Erzieher

Prof. Dr. Theo Buck:

Goethes Verhältnis zu Moliere,Voltaire und Diderot

Dr. Manfred.Osten:

Goethes Spinoza-Begeisterung

Prof. Dr. Volker Riedel:

Goethes Blick auf die Jahrhundert-Gestalt Winckelmann

Dr. Detlev Lüders:

Goethes Aktualität

(Einführung)

Prof. Dr. Dieter Borchmeyer:

Goethes Altersfuturismus

Dr. Manfred Osten:

Goethe als Manager unserer Krisen

Prof. Dr. Wulf Segebrecht:

Goethe in Gedichten der Gegenwart

Prof. Dr. Ekkehart Krippendorff:

Die Entdeckung des politischen Goethe

Prof. Dr. Josef Mattausch:

Vom Leben der Goethe-Sprache

Hans-Hellmut Allers:

Goethes Haltung zu Liebe, Ehe und Familie

318

Dr. Elisabeth von Thadden:

Zur Aktualität von Goethes »Wahlverwandtschaften«

Prof. Dr. Volker Hesse:

Goethes naturwiss. Forschungen – ihre aktuelle Bedeutung

PD Dr. Michael Jaeger:

Fausts Weltkolonisation – Zur Aktualität Goethes

Prof. Dr. Theo Buck:

Goethe heute

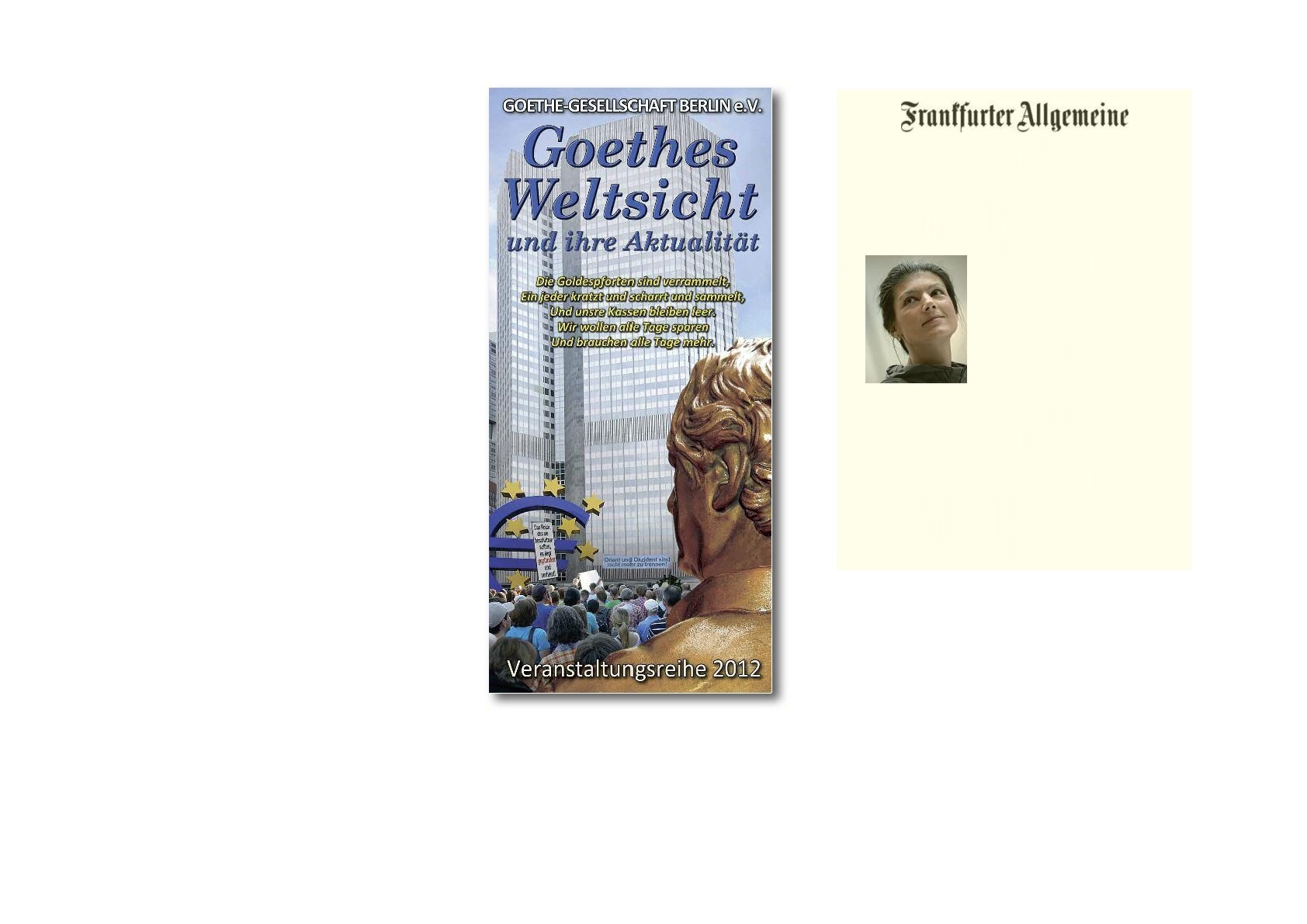

Dr. M. Osten u. Dr. Sahra Wagenknecht:

Über den Eigentumsbegriff bei Goethe

Dr. Bernhard Bueb:

Was die deutsche Schule von Goethe lernen sollte

Dr. Adolf Muschg:

Goethes Natur als Beziehungsfähigkeit

Prof. Dr. Uwe Hentschel:

Zur Modernität von Goethes »Werther«

Prof. Dr. Katharina Mommsen:

Goethe und die Weltkulturen

Prof. Dr. John-Dylan Haynes, Dr. Manfred Ostenund, Prof. Dr. Wolf Singer:

Podiumsgespräch

Naturwissenschaftliche Implikationen in Goethes Denken

Dr. Manfred Osten:

Zur Aktualität von Goethes Asienverständnisses

Hans-Hellmut Allers:

Goethe zwischen Aufklärung, Klassik und Romantik

Rainer Falk:

Der junge Goethe und die Berliner Aufklärung

Gösta Knothe (Regisseur):

Die zwei inkommensurablen Teile des Goethe’schen »Faust«

Prof. Dr. Uwe Hentschel:

Die lit. Fehde zwischen Goethe und den Berliner Aufklärern

Prof. Dr. Hans Richard Brittnacher:

Der Konflikt zwischen Goethe und Kleist

Prof. Dr. Helmut Schanze:

Goethe und die Frühromantik

Prof. Dr. Christa Lichtenstern:

Goethe und die Skulptur

Theater Palais am Festungsgraben: »

Reinecke Fuchs«

zu Goethes 264.Geburtstag

Prof. Dr. Hartmut Fröschle:

Goethes Verhältnis zu der Dramatik der Romantiker

Prof. Dr. Conrad Wiedemann:

Goethes Mann in Berlin – Der Briefwechsel mit Zelter

Dr. M. Osten:

Die Romantik und Goethes Widerstand gegen deren Kunst u. Literatur

Prof. Dr. Theo Buck:

Goethes »Werther« im Urteil der europäischen Romantik

Dr. Manfred Osten:

Goethes Dichtung und was ist Wahrheit?

Robert Walter-Jochum, M.A.:

Goethes Sesenheim in »Dichtung und Wahrheit«

Prof. Dr. Gesa Dane:

Fakten und Fiktionen in Goethes »Die Leiden des jungen Werthers«

Prof. Dr. Peter André Alt:

Goethes »Torquato Tasso« als Drama der sozialen Form

Prof. Dr. Rüdiger Safranski, Dr. Manfred Osten:

Goethe – Kunstwerk des Überlebens

Prof. Dr. Uwe Hentschel:

Warum Goethe über Italien keinen Reisebericht verfaßte

Dr. Ariane Ludwig:

Entstehung und Komposition von »Wilhelm Meisters Wanderjahren«

Prof. Dr. Dirk v. Petersdorff:

Widersprüche in Goethes Leben u. Lyrik

Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken:

Aus der Arbeit an der historisch-kritischen

Hybrid-Edition von Goethes »Faust II«

Prof. Dr. Peter André Alt:

Das Vorspiel als Endspiel: Goethes »Faust«-Prolog

PD Dr. Michael Jaeger:

Goethe, der Wanderer und »Faust«

Prof. Dr. Daniel W. Wilson:

Schillers Zensur der »Römischen Elegien«

u. d. »Venezianischen Epigramme«

Prof. Dr. Jutta Müller-Tamm:

Zu Goethes autobiogr. Schriften und ihrer Entstehung

Prof. Dr. Uwe Hentschel:

Goethes Briefe aus der Schweiz

Goethes 266.Geburtstag, Duo Con emozione:

Goethe-Vertonungen

Dr. Elke Richter:

Goethes Briefe an Charlotte von Stein

Dr. Manfred Osten:

Alexander von Humboldt in Goethes »Wahlverwandtschaften«

Prof. Dr. Volker Hesse:

Goethes Verständnis des Lichtes

Prof. Dr. Steffen Martus:

Die Entstehung von Goethes Lebenswerk

Dr. habil. Jochen Golz:

Der Weltbürger Goethe

)

Prof. Dr. Christof Wingertszahn:

Goethe und England

Prof. Dr. Theo Buck:

Die intensive Beschäftigung Goethes mit Frankreich

Prof. Dr. Michael Maurer:

Kulturmuster Bildungsreise – Goethe in Italien u. d. Folgen

Prof. Dr. Uwe Hentschel:

Die böhmischen Bäder: Refugium u. intellektueller Marktplatz

Dr. Manfred Osten:

Goethe, ein fernöstlicher Weltbürger

Prof. Dr. Volker Hesse:

Goethes Interesse an Südamerika

Dr. Manfred Osten:

Zur Modernität von Goethes Islam-Verständnis

PD Dr. Michael Jaeger:

Goethes Flüchtlinge

Prof. Dr. Hendrik Birus:

Goethes Idee der Weltliteratur

Dr. Manfred Osten:

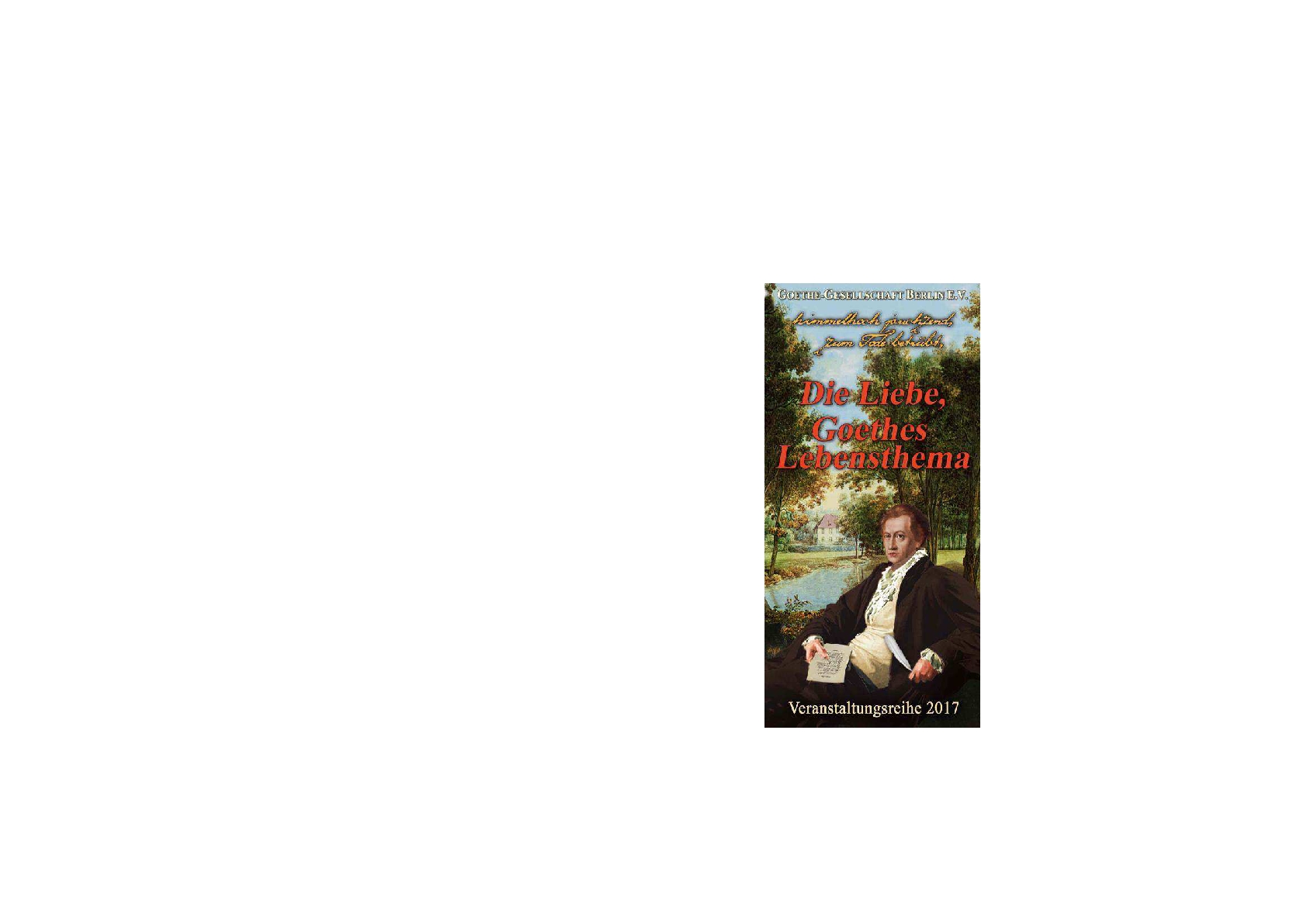

Die Liebe – Goethes Glücksgeheimnis

Prof. Dr. Thorsten Valk:

Erotische Rollenspiele in der Lyrik des jungen Goethe

Prof. Dr. Uwe Hentschel:

Zur Natur- und Liebesdichtung im Sturm- und Drang

Detlef Schönewald:

Der Werther – ein Liebesversuch

August Dr. Heike Spies:

Verlobung und Hochzeit im Goethe-Umkreis

Beate Schubert:

Goethes Briefe und Zettelgen an Frau von Stein

Dr. Monika Estermann:

Die Wahlverwandtschaften - ein literarisches Experiment

Dr. Manfred Osten:

Die Liebe im westöstlichen Divan

Prof. Dirk von Petersdorff:

Die letzte Liebeserschütterung in der Marienbader Elegie

Prof. Dr. Uwe Hentschel:

Über die Aktualität von Goethes Werken

Dr. Manfred Osten:

Goethe, ein Vordenker der Migrationskrisen des 21. Jahrhunderts

Prof. Dr. Olaf L. Müller:

Goethe als Naturwissenschaftler – eine Rehabilitation!

Prof. Dr. Bertram Schefold:

Goethe und die moderne Wirtschaft

Prof. Dr. Uwe Hentschel:

Goethes Stadtflucht oder warum wir alle einen Kleingarten haben wollen

Podiumsdiskussion: Dr. Manfred Osten, Dr. Rüdiger Safranski:

Das Glück bei Goethe oder die Kunst des Überlebens

Podiumsdiskussion: Dr. Sahra Wagenknecht, Dr. Manfred Osten, Dr. Michael Jaeger:

Auf freiem Grund mit freiem Volker stehn – Alptraum oder Utopie

Prof. Theo Buck:

Goethe als Dramaturg des modernen Theaters

Dr. Bernhard Fischer:

Goethe und Cotta auf dem Weg zum modernen Urheberrecht

Dr. Michael Jaeger:

Feuermaschinen - Goethe und Marx

319

Beate Schubert:

Goethes Verhältnis zu den bildenden Künsten

Dr. Manfred Osten:

Einführung in Goethes Schule der Achtsamkeit

Dr. Petra Maisak:

Der junge Goethe und die bildenden Künste

Prof. Dr Norbert Christian Wolf:

Goethe Kunstanschauung vom Sturm und Drang bis zur Rückkehr aus Italien

Festakt im Konzerthaus am Gendarmenmarkt:

100 Jahre Goethe-Gesellschaft Berlin e.V.

Prof. Dr. Johannes Grave:

Ideal und Geschichte - Spannungen in Goethes Kunstauffassung um 1800

Prof. Dr. Hermann Mildenberger:

Goethes Weg zur Landschaft

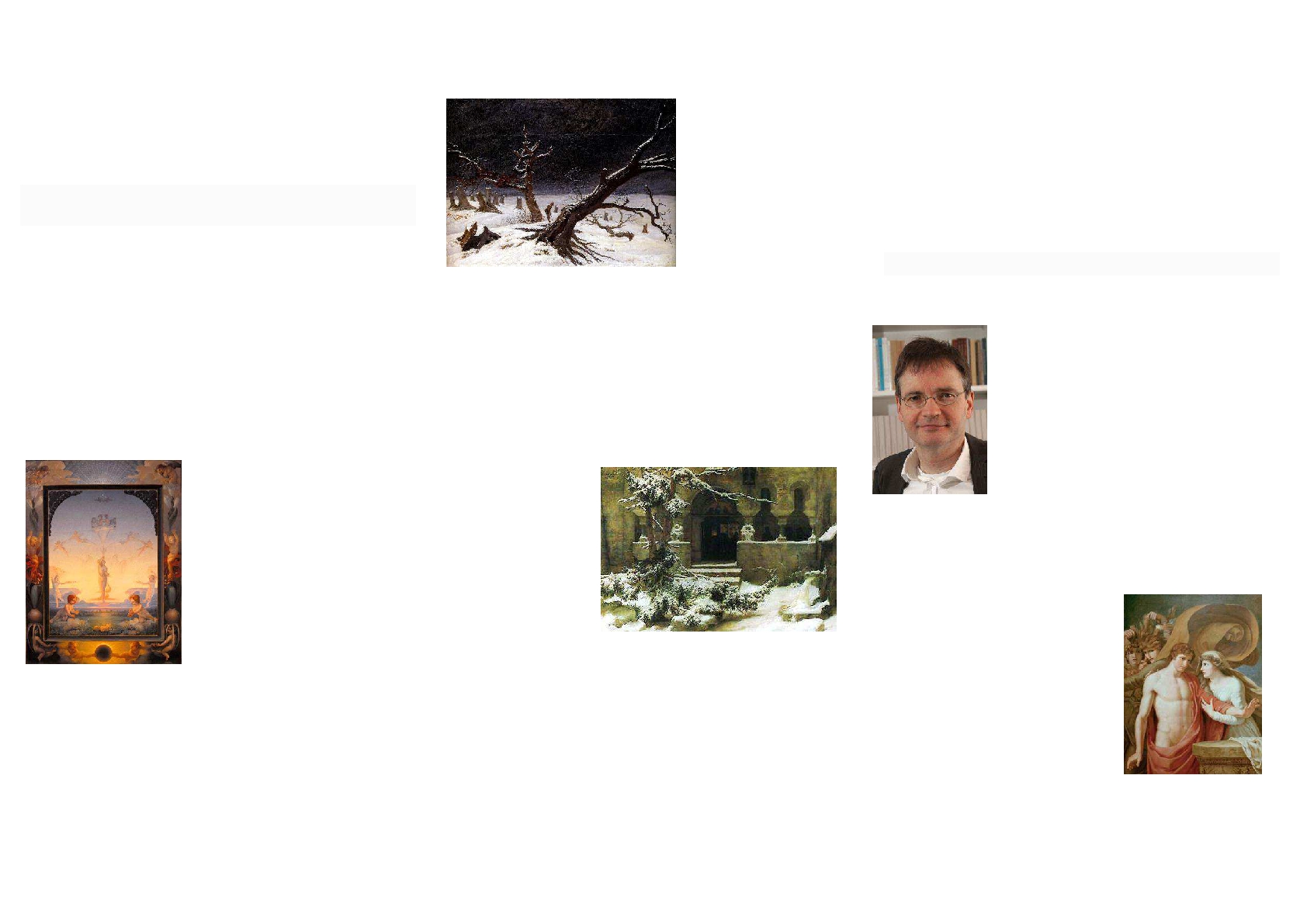

Prof. Dr. Thorsten Valk:

Spannungsvolle Nähe - Goethe und die Kunst der Romantik

Prof. Dr. Stefan Matuschek (Jena):

Goethe Antike-Konzept in seiner historischen Entwicklung

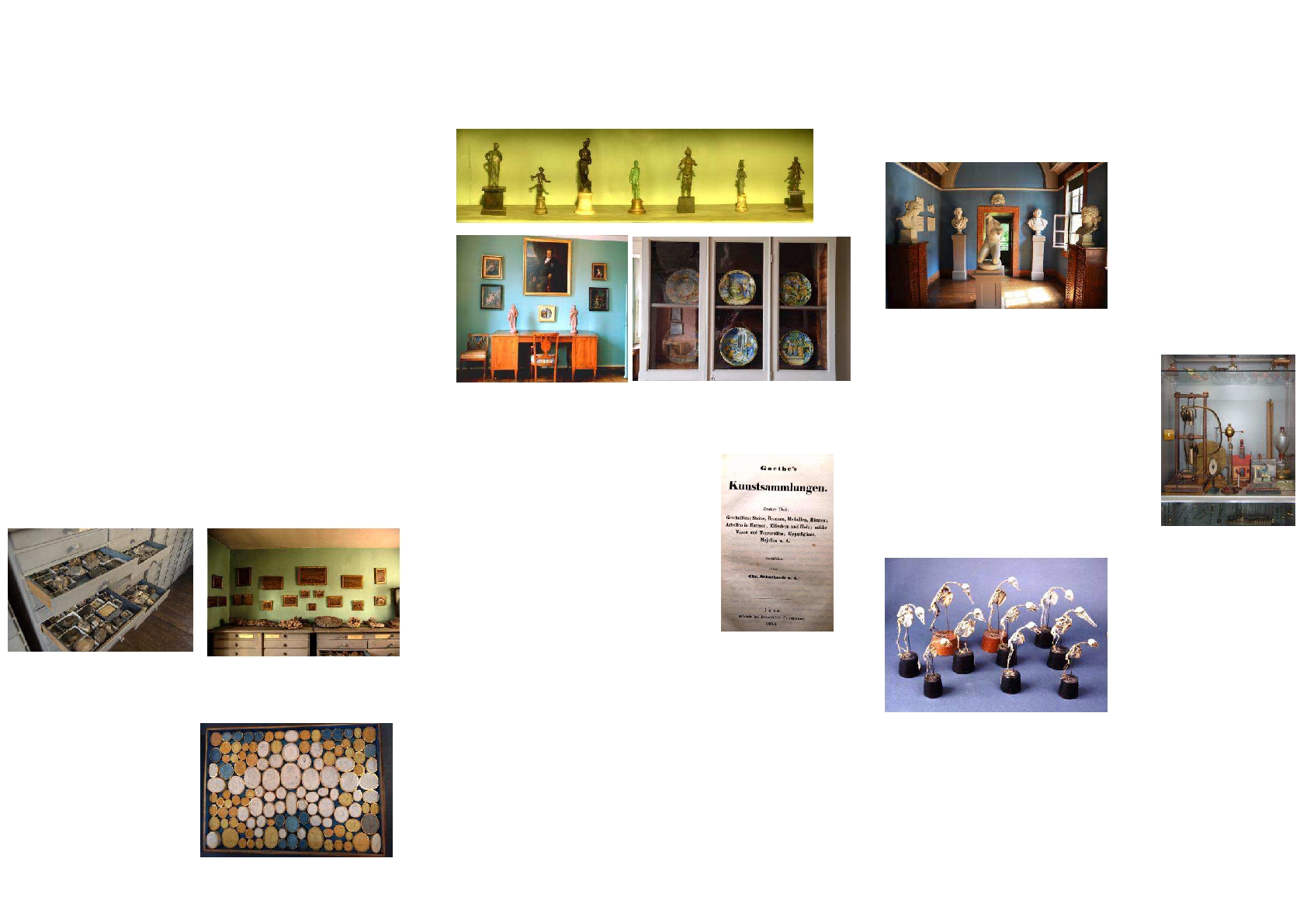

Dr. Robert Steegers:

Der Sammler Goethe im Spiegel seiner Werke und seiner Zeit

Prof. Dr. Uwe Hentschel:

(Autographen) Sammeln als Leidenschaft

Dr. Markus Bertsch:

Wirkung und Rezeption Goethes in der zeitgenössischen Kunst

Dr. Manfred Osten (Bonn):

Goethes ganzheitliches Naturverständnis als Lyriker, Forscher und Pantheist

Dr. Thomas Schmuck:

Tagesfahrt nach Weimar: Führung durch die Ausstellung Abenteuer der Vernunft- Goethe und die Naturwissenschaften um 1800

Prof. Dr. Uwe Hentschel (Chemnitz/Berlin):

Naturgenie trifft auf Unnatur – Lyriker des Sturm und Drang

Prof. Dr. Volker Hesse (Berlin):

Goethe im Netzwerk der Naturwissenschaften

Dr. Thomas Schmuck (Weimar):

Goethes Gespräch mit der Erde

Dr. Hans-Georg Bartel (Berlin):

Goethe und der Wandel der Chemie zur exakten Naturwissenschaft um 1800

Goethe 271. Geburtstag in Krongut Bornstedt/ Sanssouci

Wolfgang Jorcke (Berlin):

Drei Leseabende zum Jahresthema Goethes Natur

Dr. Helmut Hühn (Jena):

Goethes Morphologie und Metamorphosenlehre

Prof. Dr. Friedrich Steinle (Berlin):

Goethes Farbenforschung im Kontext ihrer Zeit – Ein neuer Blick

Prof. Dr. Uwe Hentschel (Chemnitz/Berlin): Zu den Umbruchs- und Krisenerfahrungen um 1800

Beate Schubert (Berlin): Der Student Goethe inmitten der Epochen

Prof. Dr. Dirk von Petersdorff (Jena): Goethe im Sturm und Drang

Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Berlin): Goethe und das klassische Ideal

Dr. Manfred Osten (Bonn): Zur Aktualität des Goetheschen Verständnisses der Französische Revolution

Dr. Manfred Osten – Prof. Dr. Peter André Alt - Podiumsdiskussion: Goethes und Schillers Konzept zur ästhetischen Erziehung des Menschen

Goethes 272. Geburtstag: Bad Lauchstädt -Geburtstags-Matinée Musik um Goethe: Goethe-Theater: Faust - Der Tragödie erster Teil

Drei Leseanachmittage zum Jahresthema: Leitung: Wolfgang Jorcke (Berlin)

Prof. Dr. Jochen Golz (Weimar): Goethe, Schiller und Friedrich Schlegel an der Schwelle der Moderne

Prof. Dr. Helmut Hühn (Jena): Zeit und Geschichte in Goethes „Wahlverwandtschaften“

Dr. h.c. Friedrich Dieckmann (Berlin): Napoleonisches beim alten Faust

PD Dr. Michael Jäger (Berlin): Die Julirevolution in Paris und der Beginn des Maschinenzeitalters

320

Dr. Manfred Osten (Bonn):

Goethes Opposition gegen alle lebensfeindlichen Tendenzen seiner Zeit

Philipp Restetzki (Görlitz):

Goethes Verhältnis zu Spinoza unter besonderer Berücksichtigung des Faust

Beate Schubert (Berlin):

Der Kriegsminister Goethe in Opposition zu Friedrich des Großen

Prof. Dr. Rainer Holm-Hadulla (Heidelberg):

Goethes unkonventionelle Frauenbeziehungen

Prof. Dr. Uwe Hentschel (Berlin/Chemnitz):

Goethes Kritik an profaner Nützlichkeit und Arbeitsteilung

Prof. Dr. Jochen Golz (Weimar):

Goethes Blicke auf seinen künstlerischen Widersacher Jean Paul

Goethes 273. Geburtstag:

Bedlam-Theater Fülle des Lebens Gedichte - Balladen – Szenensplitter

Dr. Manfred Osten (Bonn):

Goethe - ein Gegner der kranken Lazarettpoesie der Romantiker

Prof. Dr. Uwe Hentschel (Berlin/Chemnitz):

Goethe und die Unterhaltungsliteratur

Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Berlin):

Der Sammler Goethe im Spiegel seiner Werke und seiner Zeit

Prof. Dr. Uwe Hentschel:

Goethe - ein Weltbürger in den Zeiten des Nationalismus

Dagmar von Gersdorff (Berlin):

Lesung: Die Schwiegertochter - Ottilie von Goethe

Dr. PD Michael Jäger (Berlin):

Goethe, Faust und der Saint-Simonismus

Dr. Manfred Osten (Bonn):

Zur Aktualität der Umbrüche und Krisen in Goethes Leben und Werk für das 21. Jahrhundert

Beate Schubert (Berlin):

Goethe entdeckt Shakespeare

Prof. Dr Albert Meier (Kiel):

Goethes revolutionäres Dichten im Sturm und Drang

Prof. Dr. Uwe Hentschel (Berlin/Chemnitz):

Goethes „Iphigenie“ – Zeitenwenden in Weimar und auf Tauris

Prof. Dr Jochen Golz (Weimar):

Goethes Lebenskrise nach seiner Rückkehr aus Italien

Besuch des Romantikmuseums in Frankfurt

Prof. Dr. Dieter Borchmeyer (München):

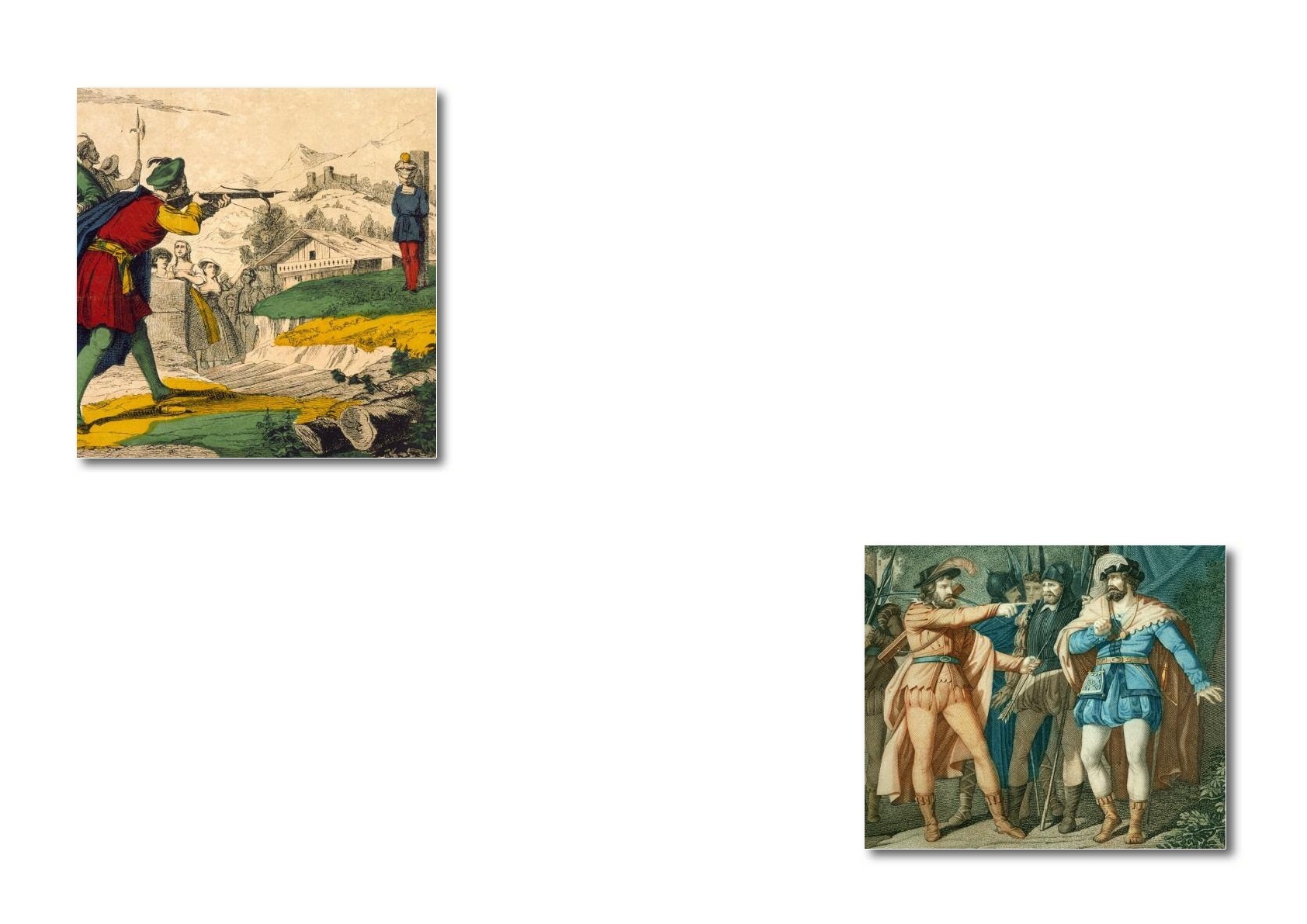

Entstehungsgeschichte von Goethes Götz

Theaterpremiere im Burghof Jagsthausen:

260 Jahre Goethes Götz v. Berlichingen

Dr. Ariane Ludwig:

Goethes Mährchen - eine Reaktion auf die Französische Revolution

Paul Sonderegger:

Lesung zu Goethes 274. Geburtstag

Herz mein Herz , was soll das geben ? Goethe fünf Jugendlieben in Dichtung und Wahrheit

Dr. Monika Estermann (Berlin):

Lesenachmittage zum Jahresthema

Prof. Dr. Georg Schmidt (Jena):

Goethes politisches Wollen und die Zeitenwende

Dr. Friedrich Dieckmann (Berlin):

Goethe in der Zeitenwende/ Von den Schwierigkeiten politischer Dichtung in stürzender Zeit

Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Berlin):

Goethes produktiver Widerstand gegen die Zumutungen des Zeitgeistes

Dr. Manfred Osten (Bonn):

Goethes Faust - die versiegelte Tragödie der Zeitenwende

321

Prof. Dr. Uwe Hentschel (Berlin):

Die Leiden des jungen Werthers - ein Drama in fünf Akten

Prof. Dr. Rolf Selbmann (München):

Goethes Sesenheimer Erlebnislyrik in Straßburg

Prof. Dr Gudrun Schulz (Berlin):

Die Suche des jungen Goethe nach seiner dichterischen Identität im Sturm und Drang

Prof. Dr. Helmut Koopmann (Augsburg):

Zur Pathogenese der Leiden des jungen Werther

Dr. Manfred Osten (Bonn):

Goethes Naturverständnis der Sturm- und Drang-Zeit

Zweitägige Exkursion nach Wetzlar zum Jubiläum 250 Jahre Werthers Leiden

Prof. Dr Jochen Golz (Weimar):

Goethes Weg nach Weimar im Spiegel seiner Lyrik

Joachim Berger (Potsdam):

Lesung zu Goethes 275. Geburtstag

Goethes Liebes- und Naturgedichte an Charlotte, Christiane, Marianne, Ulrike

Tagesexkursion nach Jena:

Besuch der Ausstellung Goethes Metamorphosenlehre im Goethe-Laboratorium

Führung durch den Botanischen Garten, Rezitation Cora Chilcott: GOETHE - Natur und Erkenntnis

Dr. Manfred Osten (Bonn):

Goethe als Naturforscher und seine Entdeckung des Betriebsgeheimnisses

Dr. Stefan Bollmann (München):

Vortrag + Lesung: Der Atem der Welt

Dr. Helmut Hühn (Jena):

Goethes Altersgedicht „Urworte. Orphisch“

322

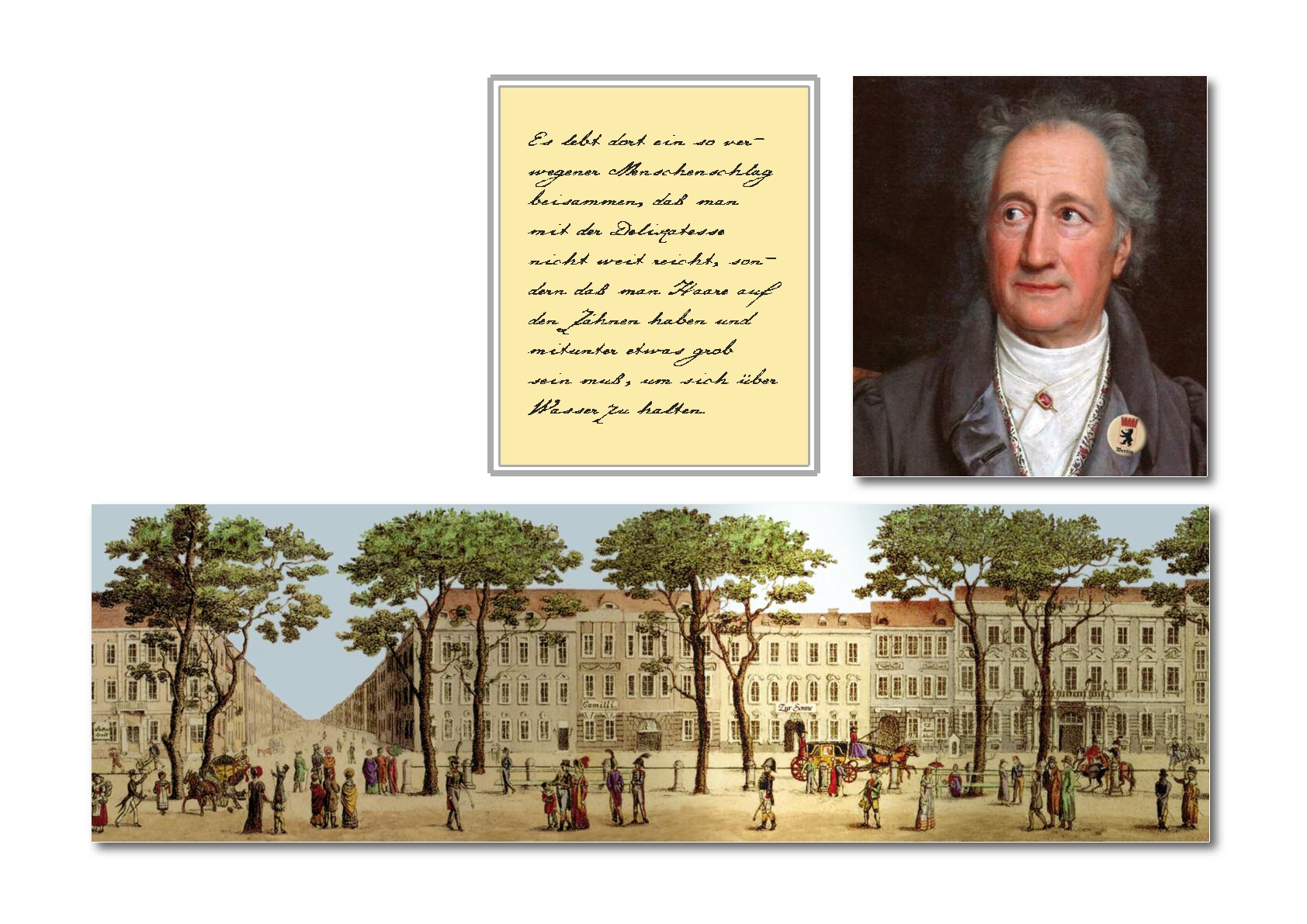

Das Jubiläumsjahr 250 Jahre Goethe beginnen wir

erstmalig mit einem monothematischen Jahrespro-

gramm und einem selbstgestalteten Flyer. Eröffnet

wird die Veranstaltungsreihe mit einem Vortrag von

Maria Erxleben, Bewundert viel und viel geschol-

ten… – Goethes Verhältnis

zu Berlin.

Erst nach Wochen des

Suchens hat sich ihr Text

als Schreibmaschinen-

skript wieder angefunden,

und wir können ihn auf

den nächsten Seiten in

komprimierter Form wie-

dergeben.

Die Referentin räumt

darin auch fachkundig auf

mit dem immer wieder

kolportierten Vorurteil,

Goethe habe Resentiments

gegen die Berliner gehabt

und diese Zeit seines

Lebens für einen verwege-

nen Menschenschlag ge-

halten.

Sie läßt all jene prominenten Berliner Zeitgenossen

Revue passieren – Literaten, Verleger, Architekten,

Künstler, Schauspieler, Musiker, Mediziner und

Naturwissenschaflter –, zu denen Goethe in den

sechs Jahrzehnten von 1774 bis 1832 Kontakt hat

und mit denen er umfangreiche Korrespondenzen

unterhält.

In der anschließender Diskussion wird der Wunsch

geäußert, man möchte doch einen Spaziergang auf

Goethes Spuren durch das alte Berlin unternehmen.

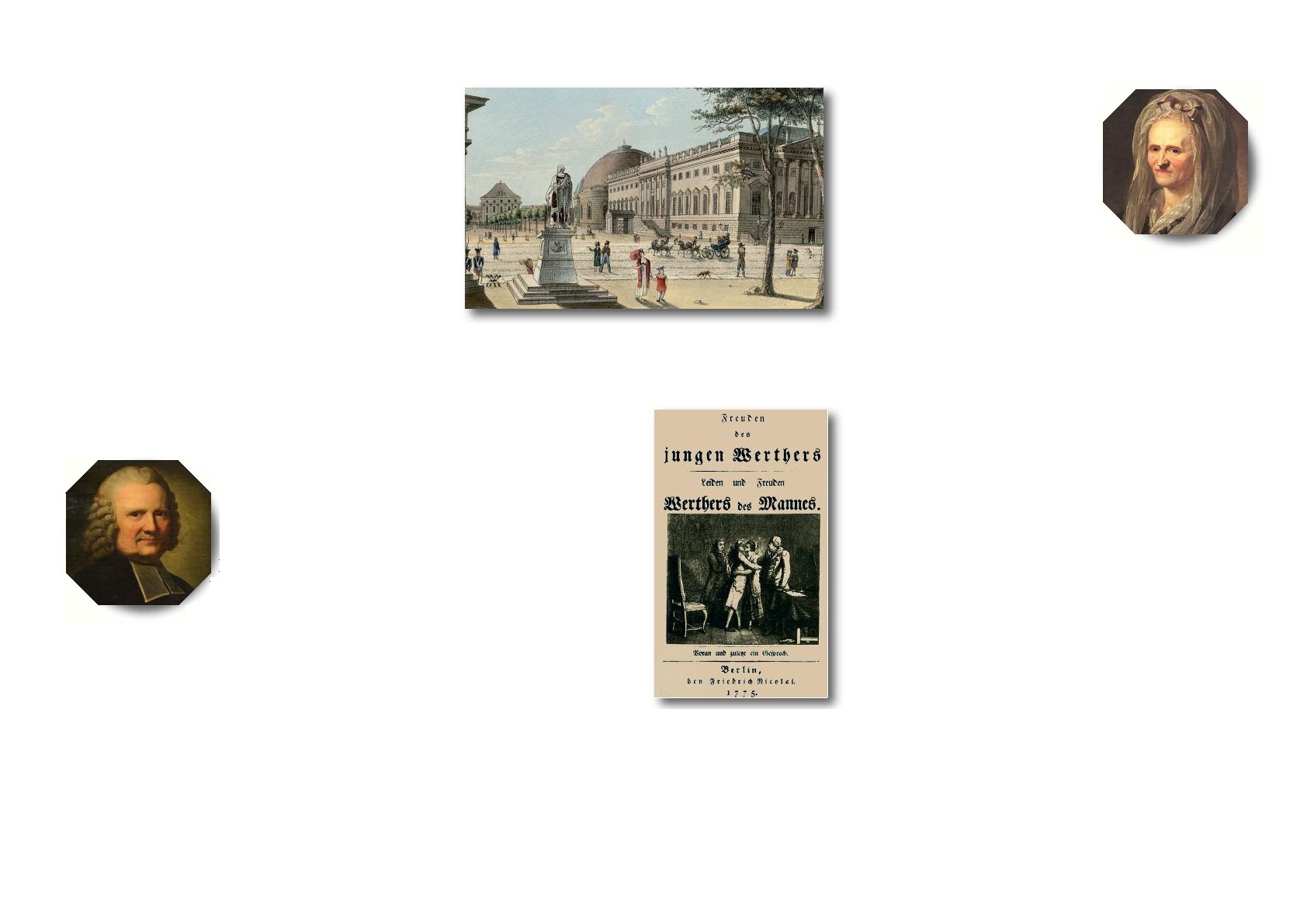

Gesagt getan, Mitte Mai finden sich fast 40 Inte-

ressierte Unter den Linden ein und folgen, Frau

Erxlebens kundigen Erläu-

terungen lauschend, via

Staatsbibliothek, Universi-

tät, Zeughaus, Palais am

Festungsgraben (die ehe-

malige Zelter´sche Sing-

akademie), über die

Museumsinsel hinüber ins

Nikolaiviertel, um schließ-

lich erschöpft und um ei-

nige Erkenntnisse über das

friderizianische Berlin rei-

cher, in der historischen

Weinstube in der Post-

straße zu landen, die Goe-

the – wer weiß – damals

vielleicht auch schon auf-

gesucht hat.

Zwei Tage später nutzen

drei Dutzend Mitglieder

die Gelegenheit, sich die

Stella-Aufführung der

Schaubühne anzusehen und anschließend ein von

Ekkehart Krippendorff vermitteltes Gespräch

mit der Dramaturgin zu führen.

Im Mai findet eine kombinierte Veranstaltung statt:

zunächst eine kundige Führung durch das Käthe-

Kollwitz-Museum durch die Direktorin Gudrun

Fritsch.

1999

Goethe und seine Berliner Beziehungen

Maria Erxleben (Berlin)

Bewundert viel und viel gescholten….

Goethes Verhältnis zu Berlin

Dr. Gudrun Fritsch (Berlin)

Führung durch das Käthe-Kollwitz-Museum

anschließend: Dr. Wolfgang Butzlaff (Kiel)

Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden…

Käthe Kollwitz und Goethe

Hans-Hellmut Allers (Berlin)

Erlaubt ist, was gefällt…

Goethe und das Berliner Theater

Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Berlin)

die schönsten Spuren des

fruchtbaren Zusammenseins…

Goethe und Wilhelm von Humboldt

Dr. Helmut Börsch-Suphan (Berlin)

Menschliche Formen zu zeigen,

so schön als möglich…

Goethes Dichtungen

als Inspirationsquelle Berliner Künstler

Dr. Hartmut Schmidt (Lotte-Museum, Wetzlar)

Ein Genie ist ein schlechter Nachbar…

Goethe, Nicolai und die Berliner vor 225 Jahren

Tilmann Buddensieg (Berlin)

Die grenzenlose Marmorthätigkeit der

preußischen Hauptstadt

Schinkel, Rauch und Goethe (Dia-Vortrag)

52

Anschließend läßt uns im benach-

barten Literaturhaus Wolfgang

Butzlaff in seinem Vortrag

Käthe Kollwitz und Goethe an

den Ergebnissen seiner For-

schungen teilhaben. Die Enkelin

der Künstlerin hatte ihm die Tage-

bücher ihrer Großmutter zur Lektüre überlassen und

so erfährt man zum allgemeinen Erstaunen, daß die

Malerin der Not, des Elends und der Unbill der Hun-

gerjahre nach dem Ersten Weltkrieg eine ausgewie-

sene und belesene Goethe-Kennerin war.

Nach der Sommerpause eröffnet die Herbstsaison

unser Mitglied Hans-Hellmut Allers mit seinem

Vortrag Erlaubt ist, was gefällt – Der Dramatiker

Goethe und seine Beziehungen zum Berliner Thea-

ter. Seine ungemein spannende, viel bislang unbe-

kannte Details aufweisende Recherche, kann hier

aus Platzgründen auch nicht ansatzweise wiederge-

geben werden, liegt jedoch als 140 Seiten umfas-

sende Publikation vor; zwei Dutzend Exemplare

sind noch vorhanden und können über die Berliner

Geschäftsstelle zum Preis von 10 € bezogen werden.

Anläßlich der 250. Wiederkehr von Goethes

Geburtstag widmen wir uns ja in diesem Jahr vor

allem der Frage, welche Haltung der mittlerweile

überzeugte Weimarer Goethe zur preußischen

Hauptstadt einnahm. Zu welchen Künstlern, Wissen-

schaftlern und sonstigen Zeitgenossen hatte er Kon-

takt, entweder durch lebhafte Korrespondenzen oder

durch mündlichen Gedankenaustausch in Weimar

oder an einem dritten Ort?

In seinem Vortrag Die schönsten

Spuren des fruchtbaren Zusa-

menseins weist Ernst Oster-

kamp darauf hin, daß die

Zustände Berlins und Weimars

erstaunlicherweise kaum einen

Niederschlag im Briefwechsel

mit Wilhelm von Humboldt finden.

Immerhin gilt dieser als Repräsentant des gültigen

künstlerischen Geschmacks in Berlin und nimmt in

seiner Funktion als Staatsrat für Unterricht und Kul-

tus, als Vorsitzender des Vereins der Kunstfreunde

sowie als Leiter der Kommission zur Einrichtung

des ersten preußischen Kunstmuseums großen Ein-

fluß im Sinne Goethes auf die Kultur und Wissen-

schaftsmetropole.

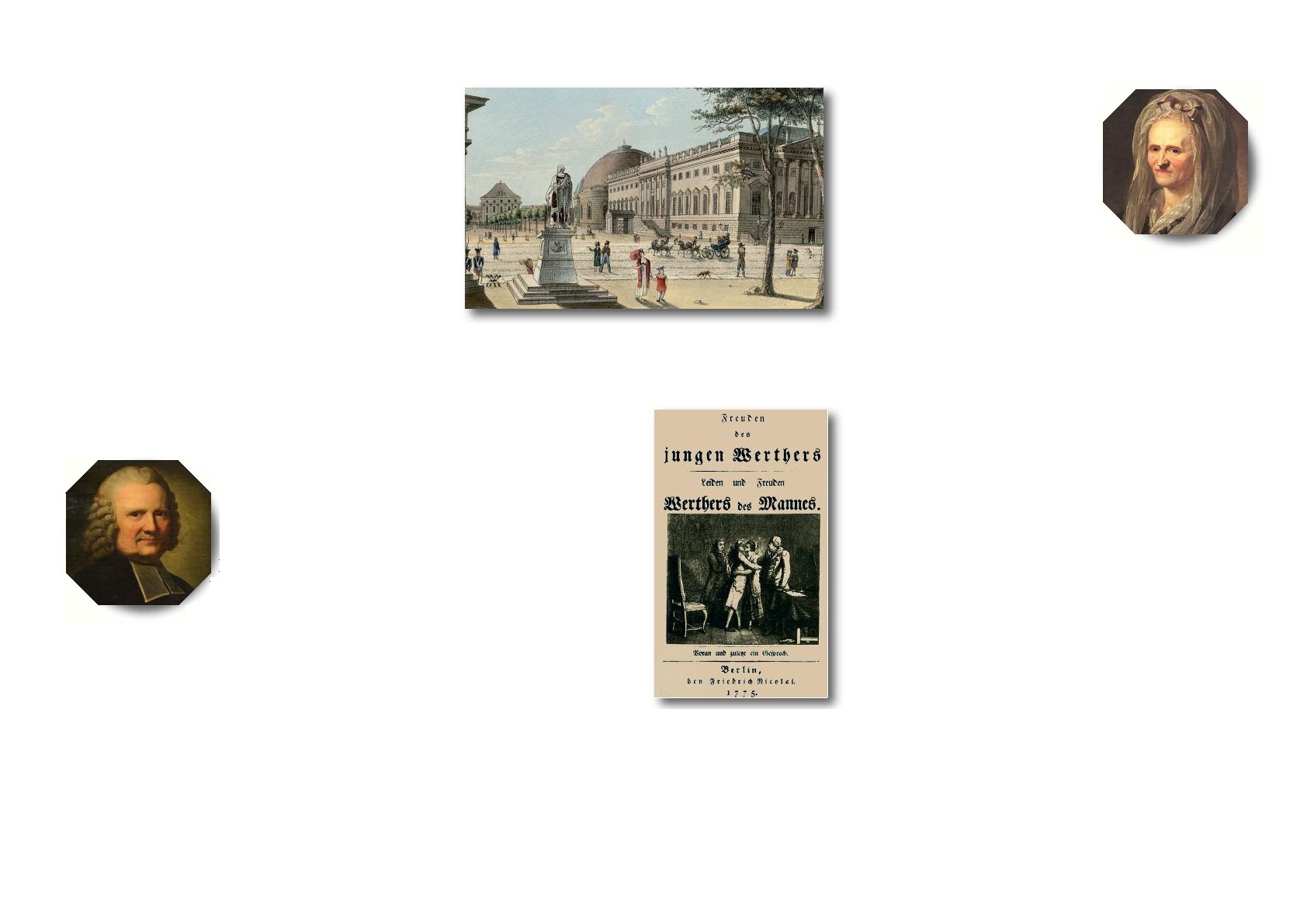

Wie uns Helmut Börsch-Suphan anschaulich er-

läutert, steht am Anfang der Beziehung zwischen

Goethe und den Berlinern Künstlern die Illustration.

1775 stach Daniel Berger Zeichnungen Chodowie-

ckis zu Goethes Schriften, zu Erwin und Elmire,

Clavigo, doch insbesondere zu den Leiden des jun-

gen Werther. Es sind Bilder, die im Fluß der Hand-

lung einzelne geeignete Momente herausheben.

Gottfried Eberle (Berlin)

Poesie, Harmonie und Gesang…

Goethe Interesse an Zelters Singakademie

(mit Musikbeispielen)

Prof. Dr. Norbert Miller (Berlin)

Schnappe nur jedes Wort auf, alles will ich

von ihm wissen

Goethe im Hause Mendelssohn

Prof. Dr. Hartmut Böhme, Jan-Lüder Röhrs,

Prof. Ferdinand Dammerschun

Alles der Natur angehörige kam zur Sprache

Goethe und Alexander von Humboldt

53

Auf der höheren Ebene einer durchdringenden

Zusammenfassung des Geschehens stehen die bei-

den von Chodowiecki selbst tradierten Blätter zur

französischen Übersetzung des Werther, weil sie

Leben und Tod, Anfang und Ende des Romans in der

ganzen Spannung des Geschehens bezeichnen.

Der so beliebten Szene der ersten Begegnung Wer-

thers mit der von sechs Kindern umringten Lotte,

steht das von einer unerbittlichen Geometrie ge-

prägte Sterbezimmer mit der Silhouette Lottes ge-

genüber. Es gibt bei Chodowiecki weniges von

dieser Größe bei kleinem Format.

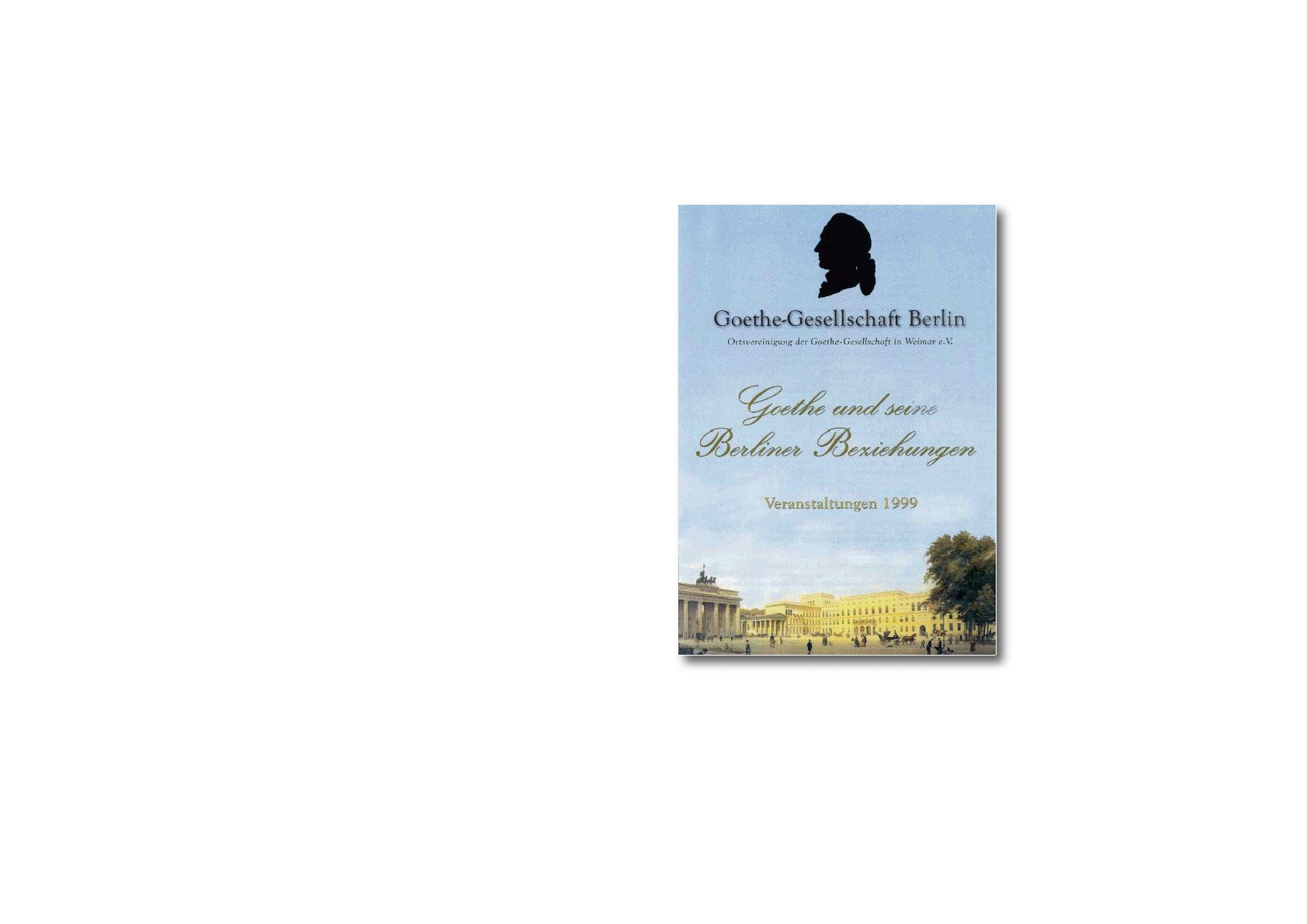

Eines der am beliebtesten Motive neben den Illu-

strationen zu Goethes Faust war der Erlkönig. Von

diesem Gedicht existieren bis in die Gegenwart un-

zählige Darstellungen; als bekannteste Darstellung

kann wohl das zu Goethes Lebzeiten entstandene

Gemälde von Moritz von Schwind gelten, von dem

unzählige Kopien hergestellt wurden. Auch der

Faust I bot eine Fülle von dankbar aufgegriffenen

Motiven, namentlich solche mit historisierendem

genrehaftem Charakter. Weitgehend unbekannt ist

die von Karl-Friedrich Schinkel 1834 geschaffene

Gouache mit dem Titel Die Nacht zieht über den

Golf von Neapel, zu der er sich von Goethes Faust

II inspirieren ließ.

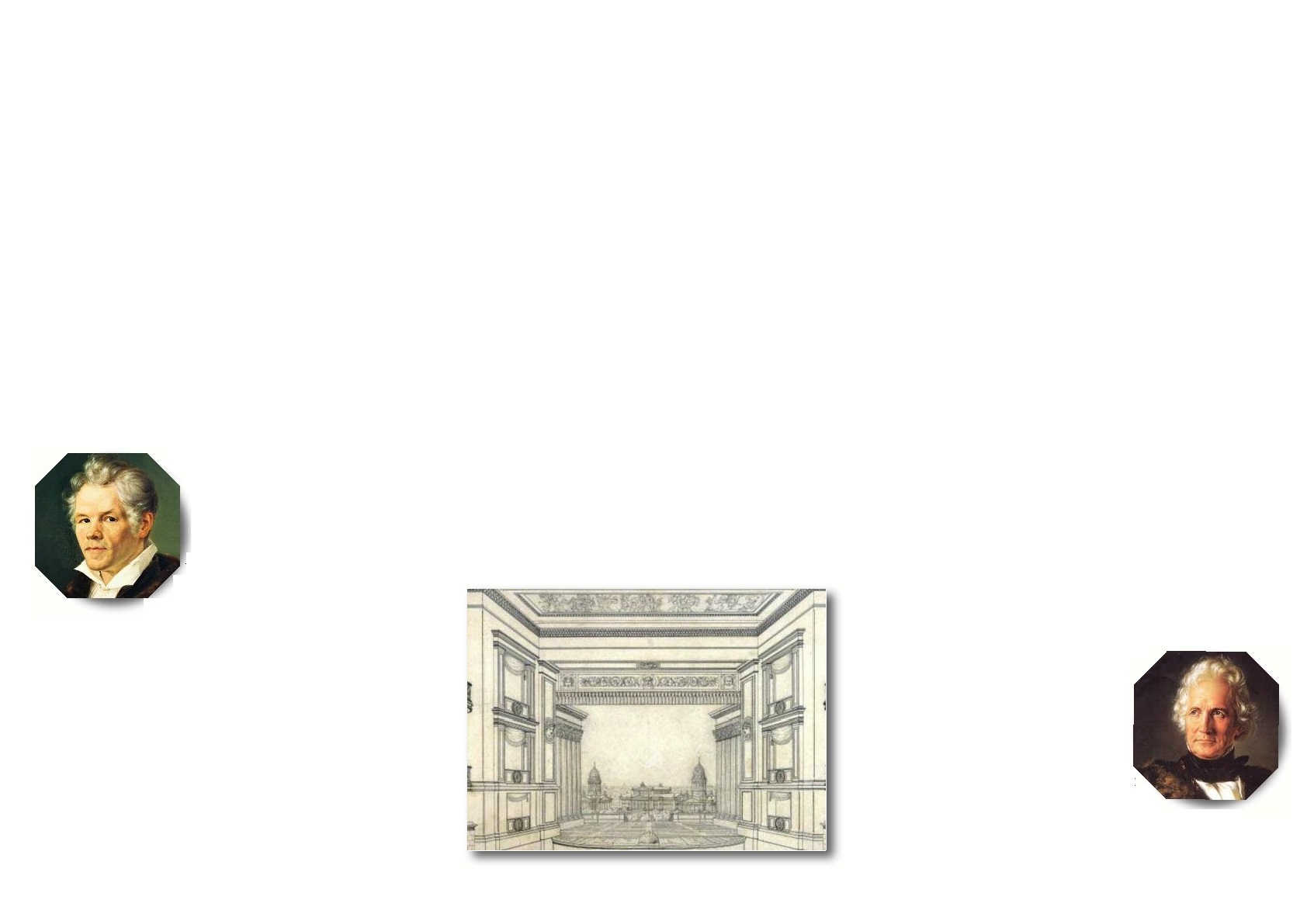

In einem ebenso launigen wie faktenreichen Vor-

trag erläutert uns Hartmut Schmidt, der Leiter des

Lotte-Museums in Wetzlar das gespannte Verhält-

nis zwischen Goethe und dem Berliner Verleger

Friedrich Nicolai, dem damaligen tonangebenden

Verfechter der Berliner Aufklärung. Dieser macht

sich bekanntlich lustig über den Werther-Kult und

verfaßt 1775 eine Parodie auf Goethes Die Leiden

des jungen Werther: Die Freuden des jungen Wer-

ther, in der dieser am Leben bleibt (die Pistole war

von Albert nur mit Hühnerblut geladen worden)

und schließlich Lotte heiratet. Ende gut, alles gut –

wie langweilig.

Die Reaktionen auf Nico-

lais Parodie sind höchst

unterschiedlich. Viele, be-

sonders aus den Reihen der

Aufklärer, loben diese Ver-

sion, während die Stürmer

und Dränger überwiegend

die beißend satirische Dar-

stellung der Protagonisten,

die eine deutliche Anspie-

lung auf das Genre sind, kritisieren.

Die wohl heftigste Reaktion kommt jedoch vom

Verfasser des Originals. Als einer der bissigsten

Kommentare Goethes zu Werthers Freuden gilt

sein Gedicht Nicolai auf Werthers Grab, erschienen

etwa 1775:

Ein junger Mensch ich weiß nicht wie,

Starb einst an der Hypochondrie

Und ward dann auch begraben.

Da kam ein schöner Geist herbei

Der hatte seinen Stuhlgang frei,

Wie ihn so Leute haben.

Der setzt sich nieder auf das Grab,

Und legt ein reinlich Häuflein ab,

Schaut mit Behagen seinen Dreck,

Geht wohl erathmend wieder weg,

Und spricht zu sich bedächtiglich:

„Der arme Mensch, er dauert mich

Wie hat er sich verdorben!

Hätt’ er geschissen so wie ich,

Er wäre nicht gestorben!“

Aufs äußerste verärgert über diese Verunglimpfung

seines Romans, beginnt Goethe einen aufs heftigste

geführten literarischen Feldzug gegen Nicolai, der

Zeit seines Lebens anhalten wird. Neben einzelnen

Streitgedichten verfaßt er weitere schriftliche zum

Teil sehr offensichtliche Angriffe, etwa in den Xe-

nien und 'widmet' Nicolai sogar einen kleinen Auf-

tritt in seinem Faust II als Proktophantasmist, eine

Anspielung darauf, dass Nicolai an Phantasmen litt.

Am 16. Juli schreibt Goethe an Sulpiz Boisserée:

Insofern es mir ziemt, ein Wort mitzusprechen, (...)

thu ich folgenden, doch ganz unmaßgeblichen Vor-

schlag: Rauch in Berlin genießt eines verdienten

Ruhms (…) er könnte mich in den nächsten Mona-

ten besuchen, sein Modell mit fortnehmen und, bey

der gränzenlosen Marmorthätigkeit, die jetzt in

Berlin herrscht, würde die Büste bald fertig seyn;

setzt man sich von Frankfurt aus in Bezug mit ihm,

so erbiete ich mich, ihn auf's freundlichste im Laufe

dieser Monate zu empfangen.

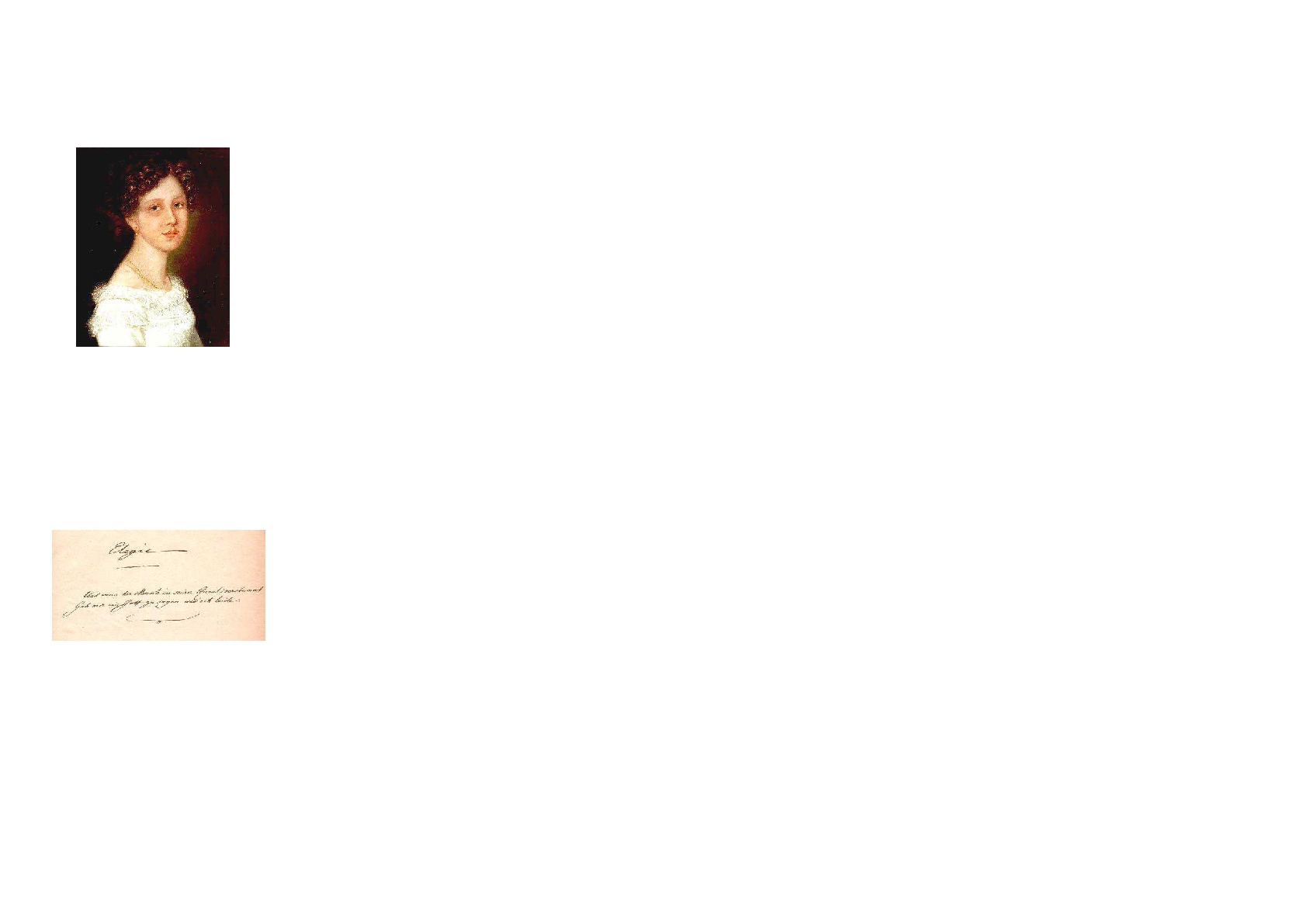

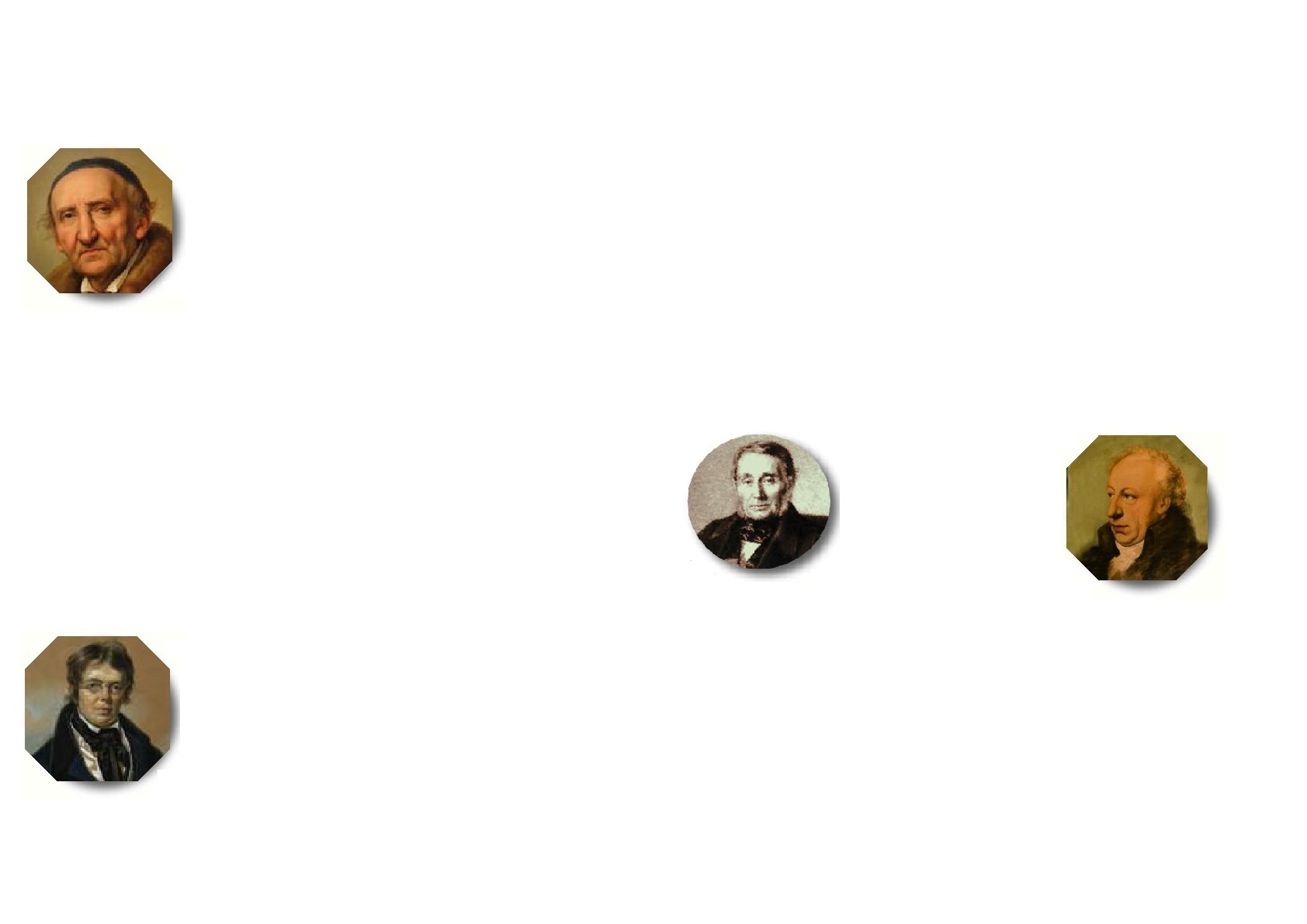

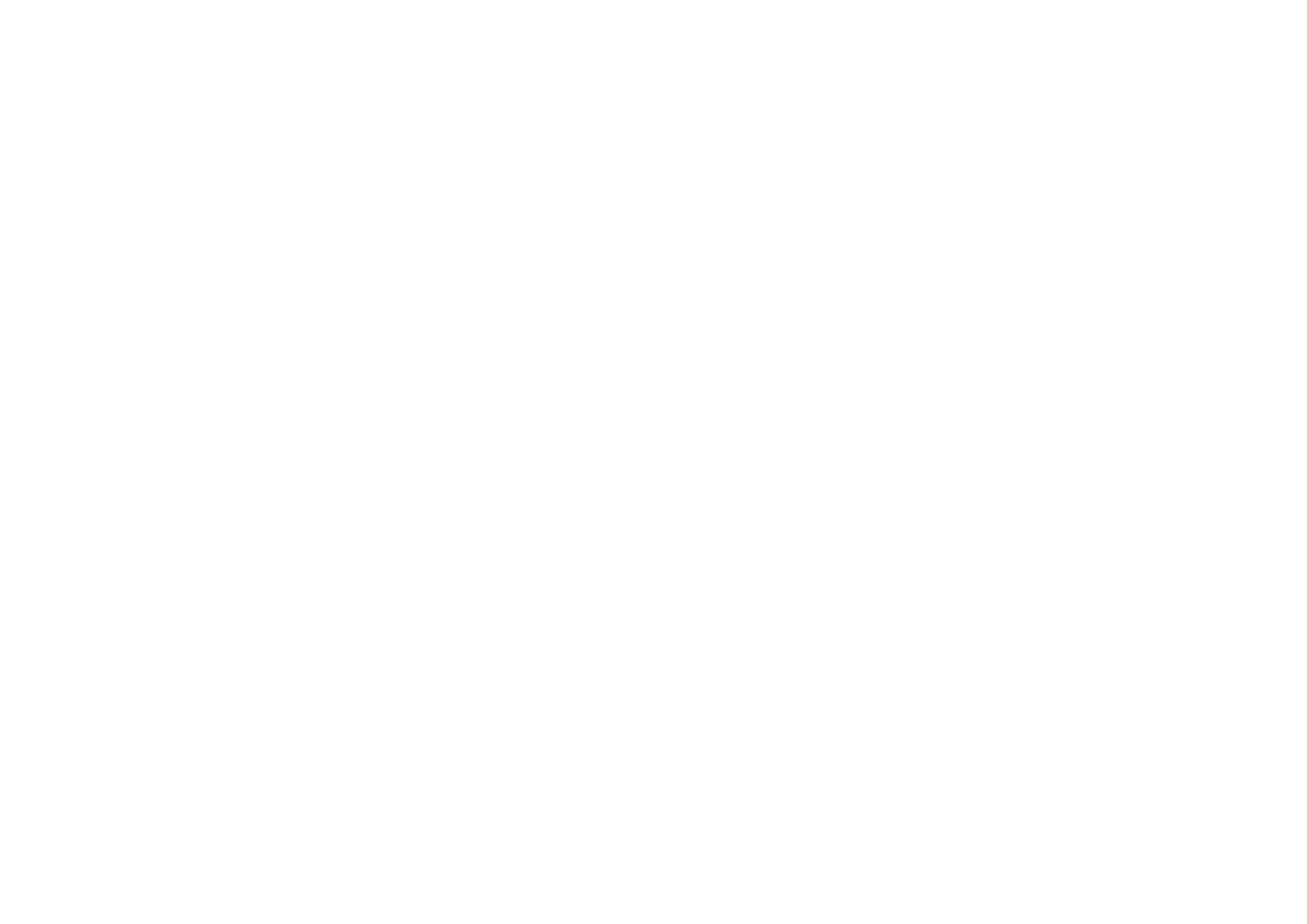

Tilmann Buddensieg entführt uns ins Jahr 1820 in

die Woche vom 18.-20. August, in der die beiden

Berliner Bildhauer Christian Daniel Rauch und

Christian Friedrich Tieck gleichzeitig (a tempo)

54

ihre Bildnisse des einundsiebzigjährigen Goethe in

dessen Jenaer Gartenwohnung modellieren. Wäh-

rend der dreitägigen Modellierarbeit unterrichten

die beiden Bildhauer Goethe über den Fortgang der

Bauarbeiten am Neuen Berliner Schauspielhaus

nach Plänen Schinkels, dessen Vorgängerbau im

Jahre 1817 abgebrannt war.

Im Unterschied zur Büste Tiecks, die zunächst in

Vergessenheit gerät, erfreut sich die Büste Rauchs

bald lebhaften Interesses und großer Wertschät-

zung. Auch Goethe selbst ist von der Arbeit Rauchs

sehr angetan. Mit Rauchs Büste bin ich sehr zufrie-

den (...) Die Behandlung der Büste ist wirklich

grandios und wird sich daher in jeder Größe statt-

lich ausnehmen.

Heute noch gilt die Büste Rauchs aufgrund ihrer

Lebensnähe als Inbegriff des

späten Goethe.

(Siehe hierzu aus Maria Erxlebens Vor-

trag: Goethe und seine Berliner Beziehun-

gen auf den folgenden Seiten)

Einen weiteren Höhepunkt bil-

det die Veranstaltung im Haus von Gottfried

Eberle im Westend: Poesie, Harmonie und Gesang

– Goethes Interesse an Zelters Singakademie mit

Gesangseinlagen der Sopranistin Regine Geb-

hardt.

Sowie Zelter sich auf Flügeln des Gesangs mit einem

Sprung über Ziegelsteine und Mauern hinweg vom

Feld seines Handwerks in das Feld der Kunst begibt,

so soll auch dieses geflügelte Pferd über die Felder

springen und dabei genau in der Schwebe, im Sprung

über die Grenze, gleichsam zwi-

schen beiden Feldern festge-

halten sein. Derart gehört es

dem Bereich der Kunst und

dem Bereich des Handwerks

gleichermaßen an. Der im

Wappen abgebildete Zelter als

Pferd ist zugleich ein Pega-

sus, auf dem der Dichter aus

Weimar im Geiste sich reiten sieht. Versteckt erinnert

Goethe so daran, daß nicht wenige seiner Gedichte

für den Freund und die geselligen Berliner Anlässe in

der Singakademie entstanden.

Auszug aus: Der Singemeister Carl Friedrich Zelter,

hg. von Christian Filips

Mehrheitlich hieß es, man habe sich gefühlt wie in

einem Berliner Salon und ob sich etwas in dieser

Form nicht öfter machen ließe. Ich gebe diese An-

regung hier weiter an Mitglieder, die über die ge-

eigneten Räumlichkeiten verfügen und bereit

wären, die Goethe-Gesellschaft einmal für eine Ver-

anstaltung zu beherbergen; öffentliche Säle mit

einem Flügel sind in Berlin unbezahlbar.

Ein Selbstläufer ist schließlich

der Vortrag von Norbert Mil-

ler über Goethe und Felix

Mendelssohn Bartholdy.

Daß dieses Wunderkind,

»der neue Mozart«, zu den

Schülern seines Duzfreun-

des Zelter zählte, ist ein

Glücksumstand , der Goe-

the wohl bewußt war. Vier-

zehnmal kommt Zelter nach

Weimar. Vergeblich versucht er,

Goethe wenigstens einmal zu einem Besuch von

Berlin zu bewegen, das doch im Hinblick auf

Musik und Musiktheater so viel mehr zu bieten

hatte.

Die Gewinner dieser von Miller genau analysierten

Abstinenz sind wir Nachgeborenen. Denn die in der

Provinz-Residenz doch stets mit Spannung erwar-

teten Neuigkeiten aus der Hauptstadt haben zum fa-

cettenreichen Kolorit einer der wichtigsten

Goethe-Korrespondenzen beigetragen.

Zum Jahresende wagten wir uns dann zum ersten

Mal an eine Podiumsdiskussion: Unser neugeba-

ckenes Vorstandsmitglied Jan-Lüder Röhrs fragte

die beiden Berliner Naturwissenschaftler Hartmut

Böhme und Ferdinand Dammerschun über

Goethes besonderes Verhältnis zu Alexander von

Humboldt aus.

Zelters Wappen,

Entwurf Goethes, 1831

55

Maria Erxleben

Goethes Beziehungen zu Berlin

Bewundert viel und viel gescholten – Es sei mir ge-

stattet, diesen Vers, der den Helena-Akt des Faust

II eröffnet, zu zitieren und zur Charakterisierung

von Goethes Urteil über Berlin zu benutzen, drückt

er doch in einmaliger Weise die Widersprüchlich-

keit aus, in der sich Zustimmung und Ablehnung

gleicherweise finden. Goethes Verhältnis zu Berlin

sei, eine geistige Mitbürgerschaft (...), welche über

Zeit und Ort hinaus ein gegenseitiges Glück beför-

dert.

(Brief an Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen

vom 15. März 1826.)

Es gibt bedeutende Veranlassung, sich wieder ein-

mal mit Goethes Verhältnis zu unserer Stadt zu be-

fassen und zu versuchen, einen – wenn auch nur

partiellen und notwendigerweise eingeschränkten

– Überblick über die vielfältigen menschlichen und

kulturellen Wechselbeziehungen zu bieten, die sich

zwischen ihm und der sich seit Friedrich des Gro-

ßen Regierung in ungeheuren Tempo entwickeln-

den Metropole im nordöstlichen Deutschland

ergeben haben.

Äußerungen Goethes über Berlin, die große

Königsstadt, die lebendige, getümmelreiche, le-

benslustige, verführerische, ungeheuer weite und

bewegte, die immer wieder mit den berühmt-be-

rüchtigten biblischen Großstädten Babylon, Ninive,

Sodom und Gomorrha gleichgesetzt wurde, solche

Äußerungen, bewundernd, absprechend oder iro-

nisch gebrochen, finden sich in großer Zahl in Goe-

thes Briefen und Gesprächen, später auch in

Aufsätzen und Rezensionen.

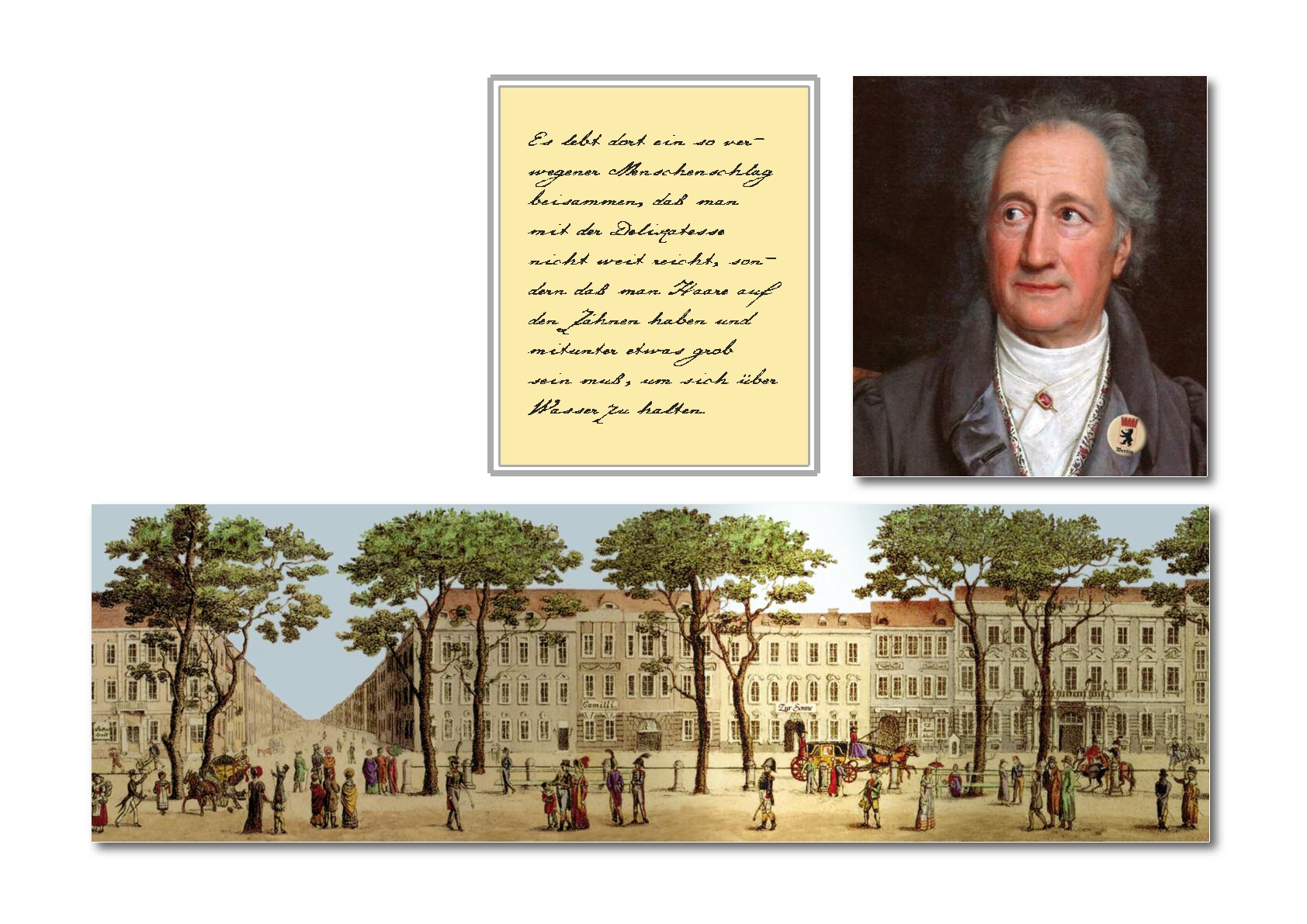

Wer kennt nicht die pointierten Aussagen, die

immer wieder belegen sollen, daß Goethe mit un-

serer Stadt nichts im Sinn gehabt habe? Ich meine

die Zeilen des ganz jungen Leipziger Studenten im

Brief vom 1766 an die Schwester Cornelia: Ich

glaube, es ist jetzt in Europa kein so gottloser Ort

als die Residenz des Königs in Preußen oder den

von Eckermann Jahrzehnte später überlieferten Satz

aus einem Gespräch vom 4. Dezember 1823: In

Berlin ist ein so verwegener Menschenschlag bei-

sammen, daß man mit Delikatesse nicht weit reicht,

sondern daß man Haare auf den Zähnen haben und

mitunter etwas grob sein muss, um sich über Was-

ser zu halten.

Viel bedeutsamer für unser Thema als solche Einzel-

aussagen Goethes über Berlin und die Berliner sind

die aus seinem Schaffen erwachsenen und auf sein

Schaffen zurückwirkenden, durch ein Empfangen

und Geben fruchtbaren Wechselbeziehungen mit

hervorragenden Bürgern und angesehenen Institutio-

nen der Stadt, die sich auf der Basis gleichartiger

sachlicher Interessen und enger persönlicher Kon-

takte – meist beidem – entwickelten und die jeweils

zugleich ein Stück Kulturgeschichte reflektieren.

Seit etwa 1790, nachdem die Aus-

einandersetzung mit der Berli-

ner Aufklärung und besonders

mit Friedrich Nicolai und des-

sen Werther-Persiflage sowie

die eigenen Reiseeindrücke von

1778 erst einmal Vergangenheit für

Goethe geworden waren, läßt sich ein immer reger

werdendes Interesse seinerseits an den historischen

und kulturellen Fortschritten, an den künstleri-

schen, wissenschaftlichen und technischen Vorha-

ben im aufstrebenden Berlin beobachten. Diese

Teilnahme, die nach der Italienreise Goethes ein-

setzt, wird ganz sicher durch die monatelange Ge-

meinschaft mit Karl Philipp Moritz in Rom

geweckt.

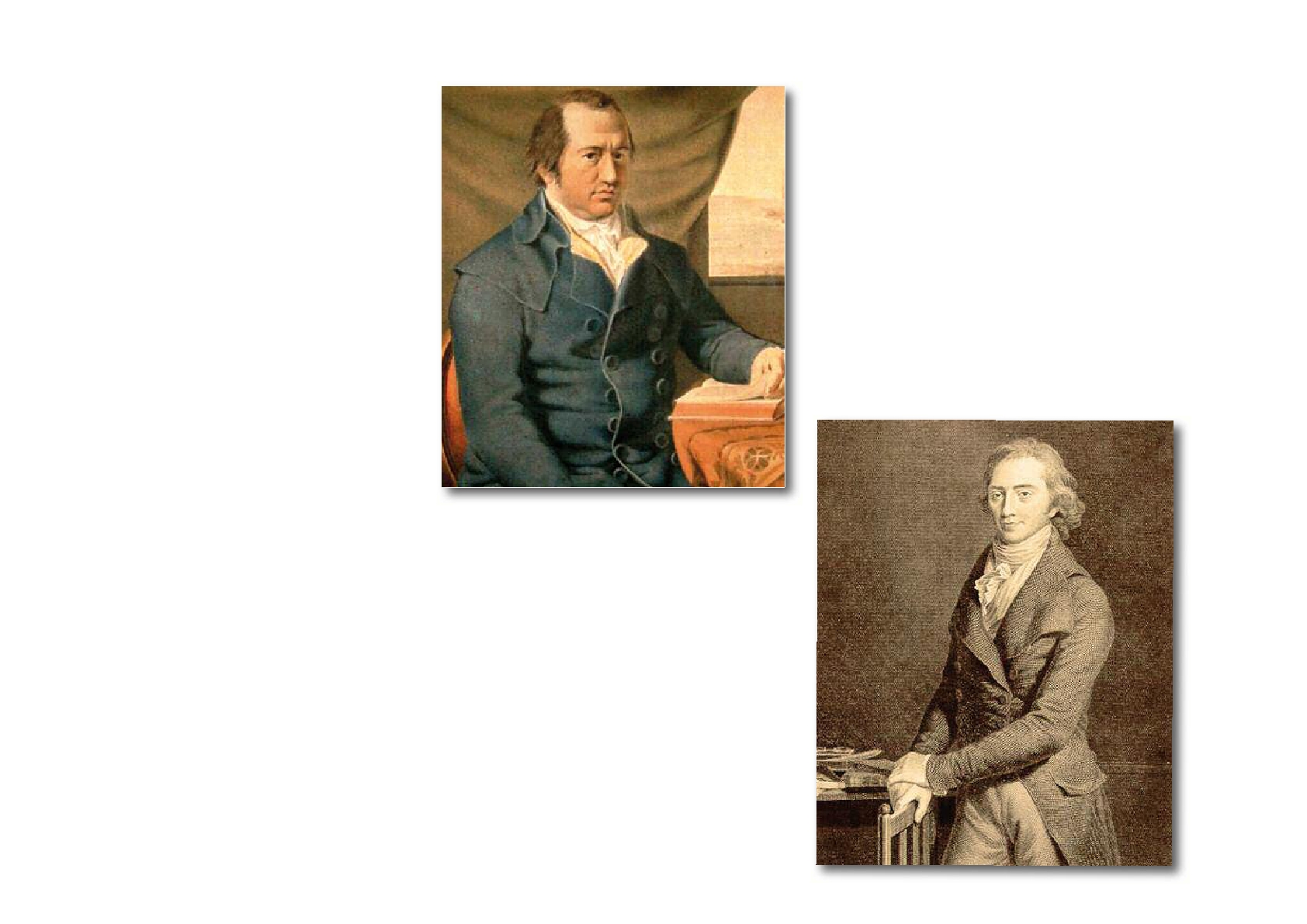

Dieser junge, doch schon

anerkannte Reiseschrift-

steller, Verfasser des

Romans Anton Reiser,

Philologe und Archäo-

loge wird Goethes

Freund und Vertrauter,

und er profitiert dabei selbst

von dessen umfangreichen Altertums- und Sprach-

kenntnissen.

Man darf wohl annehmen, daß in den langen Ge-

sprächen, die Goethe in seiner Eigenschaft als

Krankenpfleger, Beichtvater, Vertrauter und gehei-

mer Sekretär – so von Goethe in der Italienischen

Reise im Januar 1787 beschrieben – mit dem Kran-

ken (er hatte sich beim Sturz vom Pferd den Arm

gebrochen) führte, daß in diesen Gesprächen auch

die Rede von Berlin gewesen sein wird.

56

Dort in Rom, der südlichen Haupt- und Weltstadt,

dürfte Goethe von Moritz eine freundliche Korrek-

tur seines Eindrucks von Berlin, den er während

seines fünftägigen Besuchs im Mai 1778 gewonnen

hatte, erfahren haben. Dazu dürfte sicher auch die

poetische Beschreibung der großen Stadt in

Moritzens Gedicht Sonnenaufgang über Berlin auf

dem Tempelhofer Berge vom 10. August 1780 bei-

getragen haben:

Des blau gewölbten Tages Glanz wird stärker,

und majestätisch steigt Berlin empor.

Die Sonne, die den Gold umsäumten Fächer

Des Morgenrot entfaltet hat,

Vergüldet nun mit ihrem Strahl die Dächer

Und grüßt mit Lächeln unsere Königsstadt…

Mit seiner Häuser und Paläste Menge

Hat es die ganze Flur bedeckt.

Dort dient es sich in ungeheurer Länge

Und hat die beiden Arme ausgestreckt,

Von da, wo seiner Dächer helles Schimmern

Sich in des Waldes Grün verliert,

Bis an die Wiesen, deren sanftes Flimmern

Im Sonnenglanz die Morgenseite ziert…

Nun strömt das Lichtt herab wie Flammenbäche

Und alle Gipfel sind besonnt.

Unüberschaubar ist die weite Fläche

Der Stadt und reicht bis an den Horizont.

Moritz selbst verehrt Goethe unendlich. Als Theo-

retiker des sogenannten Kunstschönen und zum

Professor der Ästhetik und Altertumskunde an der

Akademie der Wissenschaften zu Berlin ernannt,

verbreitet Moritz in seinen Vorlesungen in den

Räumen der Akademie – die Universität war ja

noch nicht gegründet –, die von allen bedeutenden

und einflußreichen Leuten, auch von Ministern und

Angehörigen des Hofes sowie einem Kreis gebil-

deter Damen besucht werden, Goethes Ruhm in

Berlin.

Er exemplifiziert an Goethe und an seinem dichte-

rischen Gestaltungsvermögen, seiner ihm von der

Natur verliehenen Bildungskraft, die sich in allen

seinen Werken manifestiere, seine eigene Kunst-

theorie. Damit löst Moritz eine Art Initialzündung,

ein prägendes Bildungserlebnis in den

Köpfen und auch Herzen seiner

Hörer und vor allen Dingen Höre-

rinnen aus, die, wie er selber, au-

ßerdem fast alle im seit 1780

bestehenden kultivierten Salon der

Henriette Herz verkehren.

In diesem unterhält man

sich, wie später auch in den

anderen berühmten Berliner

Salons – etwa dem der Rahel

Levin, über die neuesten Er-

scheinungen auf dem Gebiet

der Literatur.

Im Salon Herz, in dem Geist und Gefühl, nicht Her-

kunft und Stand den Ausschlag geben, beginnt man

nun sehr einfühlsam, Goethes Dichtungen in neuem

Lichte zu sehen, sucht und findet Besonderes an

ihnen und findet damit auch gleichzeitig zu einem

neueren besseren Verständnis des Dichters, was

gewiß auch manchmal zu einer schwärmerisch

übertriebenen Verehrung seiner Person führt.

Auch nach Moritz’ frühem Tod 1793 werden die

freundschaftlichen Gefühle und Verbindungen, die

sich zwischen den tonangebenden Männern und

Frauen der Berliner Gesellschaft zu Goethe herge-

stellt haben, von diesen weitergetragen und bei

Begegnungen und in Korrespondenzen vertieft.

Zum Kreise der Verehrer zählen auch die jungen

Dichter der Romantik, die in diesen Jahren in

Berlin wirken, etwa Ludwig Tieck, die Gebrüder

Schlegel, de la Motte Fouqué und Zacharias

Werner, die sich Goethe und seiner Dichtung ver-

bunden fühlen.

Besonders ist auch der in Berlin geborene Achim

von Arnim zu nennen, der hier in Berlin zusammen

mit Clemens Brentano 1804 die Liedersammlung

Des Knaben Wunderhorn plant, die dann 1805 in

Heidelberg ausgeführt und Goethe gewidmet wird.

Programmatisch für das geistig kulturelle Berlin

stehen ferner Namen wie Wilhelm von Humboldt,

Carl-Friedrich Zelter, August Wilhelm Iffland,

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Friedrich

Schinkel, Christian Daniel Rauch, Christoph Wil-

helm Hufeland und Wilhelm Beuth zu nennen, auf

die hier nicht im Einzelnen eingegangen werden

kann.

Stellvertretend mögen sie für alle stehen, durch die

Goethe mit der Literatur und Musik, mit der dar-

stellenden, bildenden und der Baukunst sowie den

Geistes- und Naturwissenschaften einschließlich

der Ökonomie, Technik und Politik sowie mit allen

entsprechenden Institutionen in Berlin verbunden

ist.

Diese Verbindungen erweitern Goethes Gesichts-

feld, bilden mit das universale Hintergrundwissen,

57

aus dem Ideen und Fakten, oft schöpferisch adap-

tiert und reproduziert, Eingang in sein dichterisches

Werk sowie in seine kunsttheoretischen und natur-

wissenschaftlichen Arbeiten finden. Aber auch die

Berliner Bekannten und Freunde fühlen sich ihrer-

seits in ihren Bestrebungen durch Goethe angeregt

und bestätigt.

In Berlin findet Goethe die Anerkennung und Ver-

ehrung weitreichender Kreise durch alle sozialen

Schichten hindurch, nicht zuletzt durch Zelters po-

puläre Gedichtvertonungen. Von hier wird der

klassische Goethe und sein Werk weitestgehend be-

kannt gemacht, wird er doch auf den Gebieten von

Kunst und Wissenschaft Autorität und Vorbild.

Im Folgenden sei nun auf einige Einzelheiten von

Goethes Begegnung mit und sein Verhältnis zu Ber-

lin eingegangen. Zunächst einmal ist festzuhalten:

Berlin hat in Goethes Leben einen anderen Stellen-

und Erlebniswert als andere Orte, in denen er ge-

wesen ist oder wohin er briefliche Kontakte unter-

hielt. Nach Berlin verzehrt ihn nicht eine

schmerzhafte Sehnsucht wie nach Rom, hierher

locken ihn nicht die freundlichen Jugenderinnerun-

gen und die Milde des Spätsommerlichts wie nach

den Städten der Rhein-Main-Gegenden. Es zieht

ihn auch nicht eine heiter gesellige Atmosphäre

hierher wie in die böhmischen Bäder; nein, die Be-

ziehungen zu Berlin sind von Anfang an nüchterner,

sachlicher, nicht durch eine arkadische Traum-

vorstellung verklärt.

Doch ist sein Verhältnis zu der Stadt zugleich

gemischt aus Neugierde, Furcht und Bewunderung,

weniger voll innerer Wärme. Die Stadt gibt seinem

Geist Nahrung, weniger seinem Gemüt, flößt

Respekt ein, aber keine liebenden Gefühle. Dazu

ist sie ihm zu groß, grenzenlos im Umfang wie im

Wollen und Hervorbringen.

Die große Vielfalt und Rastlosigkeit in der sich

verändernden ökonomischen und sozialen Struktur,

die Beschleunigung aller lebendigen und techni-

schen Prozesse als Ausdruck der rasanten Entwick-

lung der Produktivkräfte, reißt alle und alles mit

sich und macht das Lebensgefühl und die Lebens-

weise der Berliner so dynamisch im Positiven wie

auch Negativen.

In welchem Licht erscheint nun Berlin dem jungen

Goethe? Als er das erste und auch einzige Mal in

die Stadt kommt, ist er 28 Jahre alt, der Sieben-

jährige Krieg erst 15 Jahre vorüber und die preußi-

schen Truppen bereits in ein neues Kriegsabenteuer

verwickelt, den bayerischen Erbfolgekrieg.

Vom 15.-20. Mai 1778 begleitet er den inkognito

als Graf von Ahlefeldt reisenden Herzog Carl

August und den Fürsten Leopold Franz III. von An-

halt-Dessau, die hier in Berlin die politische Lage

sondieren wollen. Friedrich der Große ist zu diesem

Zeitpunkt gar nicht anwesend, sondern bei seinen

Truppen.

Vielleicht hat man gerade deshalb diese Tage

gewählt, denn man macht sehr bald Besuch beim

Prinzen Heinrich, von dem man weiß, daß er in

Opposition zu seinem königlichen Bruder steht und

mit verschiedenen Generälen eine Fronde bildet,

die gegen eine Teilnahme an diesem Krieg sind. Die

sächsischen Fürsten wären bei einer erneuten krie-

gerischen Auseinandersetzung zwischen Preußen

und Österreich von einem Durchmarsch der preu-

ßischen Armee durch ihr Land die wieder am

stärksten Betroffenen.

Also schon der Anlaß für diese Berlinreise ist für

Goethe ein höchst

unerfreulicher; drin-

gende Zurückhaltung

und Diskretion im Um-

gang mit Zivilpersonen

und Militärs zur Wah-

rung von Carl Augusts

Inkognito sind ihm an-

geraten. Außerdem ist

ihm auch das literari-

sche Berlin mit seiner

propagierten Aufklärung, aus der heraus auch Nico-

lais Werther-Persiflage entstanden ist, nicht gerade

sympathisch. Es ist noch nicht lange her, da hat

Goethe in diesem Zusammenhang die Verse ge-

schrieben: Was schert mich der Berliner Bann, Ge-

schmäckler-Pfaffenwesen, und wer mich nicht

verstehen kann, der lerne besser lesen!

58

Zeit seines Lebens fühlt er sich in gewissen

Berliner Literaturkreisen als Geächteter, erst bei

den Aufklärern, sehr viel später dann, fast am Ende

seines Lebens, bei den streng orthodoxen Kreisen

und viele seiner wenig freundlichen Urteile über die

Berliner beziehen sich nur auf diese Personengrup-

pen.

Doch wieder zurück zum Mai des Jahres 1778. Aus

Potsdam kommend fährt Goethe am 16.Mai nach-

mittags um 4 Uhr nach Berlin hinein. Vermutlich

wohnt er Unter den Linden 23 im Hotel de Russie,

das später den Namen Zur goldenen Sonne erhält.

Goethes Berliner Tagebuch bietet nur äußerst lako-

nische Eintragungen und stichwortartig einige

Namen und Bezeichnungen, aus denen seine

Besichtigungen und Besucher

werden müssen. Man ersieht

aus den kurzen Notizen, daß er

im Stadtzentrum war, in der

Nikolaikirche, wo er einer

Predigt des Aufklärers und

Berliner Propstes Johann Joa-

chim Spalding beiwohnt. Ferner

besucht er die Spandauer Straße, besichtigt das

Schloß, den alten Dom und das Zeughaus, spaziert

durch die Friedrichstraße und stattet auch der

Königlichen Porzellan-Manufaktur am Ende der

Leipziger Straße einen Besuch ab.

Die damals doch recht neuen Prachtgebäude Unter

den Linden wie die Oper, die zwischen 1775 und

1780 entstehende Bibliothek, d.h. die Kommode,

das 1766 erbaute Palais Prinz Heinrich, heute

Humboldt-Universität, sowie die von Friedrich dem

Großen selbst als Entwurf skizzierte Hedwigs-

Kathedrale hat er zwar gesehen, äußert aber keine

Eindrücke, sondern notiert nur die Namen.

Zweimal ist Goethe bei

dem von ihm verehrten

Kupferstecher Daniel

Chodowiecki zu Besuch,

dessen kleinformatige

Buchillustrationen er

Zeit seines Lebens be-

wundert. Das Titelbild

zu Nicolais Anti-Werther

Die Freuden des jungen

Werthers, die Umar-

mung Lottes durch Wer-

ther darstellend, hat er

sich sogar ausgeschnit-

ten und, wie er später in Dichtung und Wahrheit be-

schreibt, »unter seine liebsten Kupfer gelegt.«

Erwähnt wird ein Spaziergang im Tiergarten. Fer-

ner besucht er den Archivar der Akademie der Wis-

senschaften, Wegelin, und die deutsche Sappho, die

Dichterin Anna Louise Karsch.

Die Karschin und ihre Tochter

geben ausführliche Berichte über

Goethes Besuch in ihrem Hause,

die aber sicherlich recht dichte-

risch ausgeschmückt sind. Offen-

bar erfreulich für Goethe sind das

Wiedersehen mit dem aus den Lili-

Tagen in Offenbach bekannten Musiker

und Komponisten Johann André, der 1775 Erwin

und Elmire vertont hat und nunmehr Musikdirektor

der Döbbelinschen Schauspielertruppe in Berlin ist.

Gleich am Abend des Ankunftstages sieht Goethe

die Aufführung Die Nebenbuhler.

Genauso karg wie zu Berlin sind die Tagebuchan-

gaben über die Tage in Potsdam auf der Hin- und

Rückfahrt, die auch nur aus einigen, oft noch in Ab-

kürzung geschriebenen, Wortbrocken bestehen.

Geradezu erschütternd ist jedoch das wiedergege-

ben, was Goethe in Berlin eigentlich bewegt und

dann auch wohl für mehr als 50 Jahre wie ein

Trauma seine Einstellung zur preußischen Königs-

stadt immer wieder unterschwellig beeinflußt haben

mag, wie in seinen Reisebriefen an Charlotte von

Stein und in einem Bericht an den Freund Johann

Heinrich Merck, den hochgebildeten einstigen He-

rausgeber der Frankfurter Gelehrten Anzeigen und

derzeitigen Kriegsrat in Darmstadt.

Auch in Berlin hat Goethe, der Augenmensch, auf-

merksam umhergeschaut, aber er hat geschwiegen

– geschwiegen im Tagebuch, an der Tafel, in adliger

Gesellschaft und in bürgerlichen Häusern. Man hat

ihm das – fremde Tagebücher und Briefe bezeugen

es mehrfach – als Stolz und Hochmut, aber auch als

59

Unwissenheit und Ungeschicklichkeit ausgelegt.

Aber in den vertrauten Briefen sprach er!

Im Bericht an Charlotte von Stein heißt es:

Berlin. Sonntag d. 17. Abends. Durch die Stadt und

mancherley Menschen Gewerb und Wesen hab ich

mich durchgetrieben. Von den Gegenständen selbst

mündlig mehr. Gleichmut und Reinheit erhalten mir

die Götter aufs schönste, aber dagegen welckt die

Blüte des Vertrauens der Offenheit, der hingeben-

den Liebe täglich mehr. Sonst war meine Seele wie

eine Stadt mit geringen Mauern, die hinter sich eine

Citadelle auf dem Berge hat. Das Schloss bewacht

ich, und die Stadt lies ich in Frieden und Krieg

wehrlos, nun fang ich auch an die zu befestigen,

wärs nur indess gegen die leichten Truppen.

Es ist ein schön Gefühl an der Quelle des Kriegs

zu sizzen in dem Augenblick da sie überzusprudeln

droht. Und die Pracht der Königstadt, und Leben

und Ordnung und Überfluss, das nicht wäre ohne

die tausend und tausend Menschen bereit für sie ge-

opfert zu werden. Menschen Pferde, Wagen, Ge-

schütz, Zurüstungen, es wimmelt von allem. (...)

Wenn ich nur gut erzählen kan von dem grosen

Uhrwerck, das sich vor einem treibt, von der Bewe-

gung der Puppen kan man auf die alte Walze FR,

gezeichnet mit tausend Stiften, schliessen, die diese

Melodien eine nach der andern hervorbringt.

Berlin d. 19. Wenn ich nur könnte bey meiner Rück-

kunft Ihnen alles erzählen wenn ich nur dürfte. Aber

ach, die eisernen Reifen mit denen mein Herz ein-

gefasst wird ,treiben sich täglich fester an, daß end-

lich gar nichts mehr durchrinnen wird. (…) So viel

kann ich sagen, ie grösser die Welt, desto garstiger

wird die Farce und ich schwöre, keine Zote und

Eseley der Hanswurstiaden ist so eckelhafft als das

Wesen der Grossen Mittlern und Kleinen durchei-

nander. Ich habe die Götter gebeten dass sie mir

meinen Muth und grad seyn erhalten wollen biss

ans Ende, und lieber mögen das Ende vorrücken

als mich den lezten Theil des Ziels lausig hinkrie-

chen lassen. Aber den Werth, den wieder dieses

Abenteuer für mich für uns alle hat, nenn ich nicht

mit Nahmen.

Im Brief an Merck lesen wir am 5.August:

… in Berlin war ich im Frühjahr; ein ganz ander

Schauspiel! Wir waren wenige Tage da, und ich

guckte nur drein wie das Kind in Schön-Raritäten-

Kasten. Aber Du weißt, wie ich im Anschaun lebe;

es sind mir tausend Lichter aufgegangen. Und

dem alten Fritz bin ich recht nah worden, da ich

hab sein Wesen gesehn, sein Gold, Silber, Marmor,

Affen, Papageien und zerrissene Vorhänge, und hab

über den großen Menschen seine eignen Lumpen-

hunde räsonniren hören. Einen großen Theil von

Prinz Heinrichs Armee, den wir passirt sind, Ma-

noeuvres und die Gestalten der Generale, die ich

hab halb dutzendweis bei Tisch gegenüber gehabt,

machen mich auch bei dem jetzigen Kriege gegen-

wärtiger. Mit Menschen hab ich sonst gar Nichts zu

verkehren gehabt und hab in preußischen Staaten

kein laut Wort hervorgebracht, das sie nicht könn-

ten drucken lassen. Dafür ich gelegentlich als stolz

ausgeschrieen bin.

Soweit Goethes Eindrücke und Erlebnisse bei dem

einzigen Berlin-Besuch seines Lebens. In den Jah-

ren danach tritt Berlin für ihn erst einmal zurück bis

zum Ende seiner Italienreise, erst die 90-er Jahre

des 18. Jahrhunderts beginnen den Wandel in

seinen Beziehungen zu Berlin herbeizuführen.

Zwar hat es 1795 noch eine Kontroverse gegeben,

als der zur Aufklärer-Fraktion um Friedrich Nicolai

zählende Daniel Jenisch im Berlinischen Archiv der

Zeit und des Geschmacks den Vorwurf erhebt, daß

es in Deutschland an klassischen Nationalautoren

mangele. Goethe hat das in seinem berühmten Auf-

satz Literarischer Sansculottismus zurückgewiesen

und dabei auch den heute selbstverständlichen

Gedanken der Verbindung der vergangenen Kultur-

leistung mit den Bestrebungen der Gegenwart

innerhalb der eigenen historischen Epoche aus-

gesprochen.

Und auch, als 1796 die Xenien in Berlin wie auch

anderswo große Aufregung bei den Betroffenen,

aber auch geheime Zustimmung bei den Goethe-

Verehrern finden, wird das sich aufbauende Verhält-

nis nicht mehr ernstlich gestört.

Goethe hat sich zur Abrundung seines Weltbildes

und der Verfestigung seiner theoretischen Überle-

gungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse in

Berlin Gleichgesinnte gesucht, gleich strebende

60

und vorzügliche, Belehrung gebende Sachkenner,

und sie auf fast allen Gebieten gefunden. Er lernt

Berlin als die Stadt anerkennen, wo, wie er an

Beuth im Februar 1832 schreibt: Wissenschaft,

Künste, Geschmack und Technik vollkommen ein-

heimisch in lebendiger Tätigkeit sind.

Auf Vorschlag des Archäologen

Aloys Hirt wird Goethe 1806

zum Ehrenmitglied der Aka-

demie der Wissenschaften er-

nannt in der richtigen

Einschätzung, daß er durch

seine den Klassizismus in

Deutschland fördernden Bestrebun-

gen, mit seinen aus tiefer Antike-Kenntnis erwach-

senden theoretischen Aufsätzen und literarischen

Kunstwerken auch wissenschaftliche Anerkennung

verdiene.

Nun einige weitere Bereiche, in denen Goethes

Einbindung in das kulturelle Leben Berlins sichtbar

wird: Eine hervorragende Rolle spielt dabei das

Theater. Der im Entstehen begriffenen deutschen

Bühne kommt eine der bedeutendsten Vermittler-

rolle zwischen dem Autor, dem Sprachkunstwerk

und dem Publikum zu. Weiter gefördert wird beim

Publikum das Verständnis des Bühnenwerks wie

auch die Bekanntschaft mit der Person des Autors

durch Kritiken und Besprechungen in den großen

Berliner Tageszeitungen, besonders der Spener-

schen und der Vossischen.

Es sei jedoch gleich gesagt, daß Goethes Stücke

keinen besonders großen Raum im Spielplan des

Berliner Theaters einnehmen. Die Autorenhonorare

für die Zeit von 1790 bis 1810 belegen das für Ber-

lin. Sie betragen für Goethe 200, Schiller 1100, für

Iffland 2700 und für Kotzebue 4000 Taler! Das liegt

daran, daß man von Seiten des großen Publikums

den klassischen Aufführungen vielfach Langeweile

vorwirft.

Die Natürliche Tochter erregt 1803 sogar einen

Theaterskandal, ausgelöst von dem Bildhauer

Gottfried Schadow, wie man in Berlin munkelt. Die

Aufführung wurde ausgepocht, also das, was heute

durch Pfeifen und Ausbuhen geschieht.

Anders klingen natürlich die Berichte der Goethe-

Verehrer aus dem an Bildung und Einfluß tonange-

benden Teil des Publikums, die auch auf die

Geschmacks- und Urteilsbildung ihrer Mitbürger

Einfluß nehmen wollen.

Rahel Levin berichtet z.B. ihrem zukünftigen

Gatten Varnhagen von der Tasso-Aufführung 1811:

Meine Wonne! Es mußten 800 Menschen Götter-

worte hören und die Seele einnehmen... Goethe,

Gott, wie vergöttere ich den immer von neuem.

Tatsächlich entfaltet Goethes dramatisches Werk

von Berlin aus seine große künstlerische Wirkung.

Es beginnt damit schon am 12. April 1774 mit der

Uraufführung des Götz von Berlichingen durch die

Koch’sche Gesellschaft. Diese Truppe nimmt nach

dem Götz 1774 auch noch den Clavigo in ihr Re-

pertoire auf; doch das Thema Goethe und das Ber-

liner Theater ist abendfüllend und reicht für

mehrere Bücher.

Wie mit dem Theaterleben ist Goethe über Carl-

Friedrich Zelter natürlich mit der Musikkultur Ber-

lins verbunden. Es ist dies ebenfalls eines der

großen Themen, die in Einzelbehandlungen immer

wieder dargestellt zu werden verdienen.

1796 hatte Zelter Goethe einige

seiner Lied-Kompositionen zu-

kommen lassen, die in Goethe

den Wunsch nach näherer Be-

kanntschaft erwecken. Er

schreibt an die Übermittlerin

der Lieder, die Frau des Berliner

Verlegers Johann Friedrich Unger:

Musik kann ich nicht beurteilen, denn es fehlt mir

an Kenntnis der Mittel, deren sie sich zu ihrem

Zweck bedient, ich kann nur von der Wirkung spre-

chen die sie auf mich macht... Und so kann ich von

Herrn Zelters Kompositionen meiner Lieder sagen,

daß ich der Musik so herzliche Töne zugetraut

hätte.

Es ist das Einfache, das Gemütvolle, das ihn an Zel-

ters Musik anzieht. Mit Zelter ergibt sich dann eine

jahrzehntelange Korrespondenz, die in dem

menschlich so anrührenden und kulturhistorisch so

61

interessanten Briefwechsel nachzulesen ist. Zelter

wird für Goethe der Berichterstatter über Berliner

Verhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft und

bei Hof, über die Entwicklung der Stadt und ihrer

Bewohner, über das kulturelle Leben in allen seinen

Manifestationen. Er ist der Vermittler persönlicher

Kontakte zwischen Goethe und manchen Berliner

Persönlichkeiten der Wissenschaft und Kunst, und

er wird selbst im Laufe der Zeit so etwas wie der

offizielle Repräsentant des großen Dichters in

Berlin.

Als Direktor der Singakademie und Begründer der

geselligen Berliner Liedertafel (1808), so genannt,

weil man alle vier Wochen an jedem einem Voll-

mond nächsten Dienstag (die Straßenbeleuchtung

in Berlin war nämlich katastrophal) bei einer Mahl-

zeit von zwei Gängen an einer langen Tafel zusam-

menkam, bei der man nach dem Vorbild russischer

Truppen auch in Berlin den Männergesang pflegen

wollte, fand Zelter viele Goethe-Gedichte geeignet,

später verfasst der Dichter zum Teil eigens Verse

für diesen geselligen Kreis. Es sei hier nur an das

Bundeslied (In allen guten Stunden...), das Tischlied

(mich ergreift, ich weiß nicht wie, ein himmlisches

Behagen...) zu erinnern oder an das berühmte

Trinklied ergo bibamus (Hier sind wir versammelt

zu löblichem Tun...). Beim ersten Mal – so ein Be-

richt vom April 1810 – habe man so laut und fürch-

terlich gesungen, daß die Dielen erklangen und die

Decke des langen Saals sich zu heben schien.

Und wer kennt nicht die schlichte Vertonung des Kö-

nigs in Thule? Durch diese volksliedhaften, gut sing-

baren Kompositionen werden Goethes Gedichte in

weiten Kreisen der Bevölkerung bekannt. Von den

Aufführungen der Berliner Singakademie, von ihrem

endlich 1827 fertiggestellten großen neuen Gebäude

am Kastanienwäldchen hinter der Alten Wache

gehen ständig Berichte nach Weimar.

1827 ist auch die Höhe der von Zelter betriebenen

Bach-Pflege erreicht. Schon vorher sind in der

Singakademie Bach’sche Motetten erklungen, nun

aber überträgt Zelter seine Begeisterung für die

Musik des universalen deutschen Komponisten

auch auf den großen deutschen Dichter.

Der läßt sich in Bad Berka vom dortigen Organisten

Schütz Bachkompostionen vorspielen und übermit-

telt seinem Freund nach Berlin im Juni 1827 den

ungeheuren Eindruck, den diese Musik auf ihn ge-

macht hatte, mit den großartigen, der Musik adä-

quaten Worten: wenn die ewige Harmonie sich mit

sich selbst unterhielte, wie sich’s etwa in Gottes

Busen kurz vor der Weltschöpfung möchte zugetra-

gen haben.

Als Krönung von Zelters Bemühungen um Bach ist

die am 11. März 1829 erfolgte erste Wiederauffüh-

rung der Matthäuspassion in der Singakademie an-

zusehen, die zu dirigieren Zelter seinem

bedeutendsten und liebsten Schüler überlässt, Felix

Mendelssohn Bartholdy. Auch dieser, schon in Kin-

derjahren bei Goethe eingeführt, ist stets ein großer

Verehrer des Dichters und seiner poetischen

Schöpfungen geblieben.

Von seinen Vertonungen Goethischer Gedichte soll

hier nur die 1831 begonnene Erste Walpurgisnacht,

Ballade für Chor und Orchester, die Ouvertüre

Meeresstille und glückliche Fahrt genannt werden,

ebenso die Liedkomposition Auf dem See und das

Zigeunerlied.

Unter Goethes Komponisten

seiner Texte verdient noch

besonders der schon ge-

nannte Johann Friedrich

Reichardt hervorgehoben zu

werden, der mit seinen Lied-

vertonungen im letzten Jahr-

zehnt des 18. Jahrhunderts sehr zur

Volkstümlichkeit Goethes beigetragen hat.

Nicht zuletzt ist auch Karl-Friedrich Schinkel in

besonderer Weise mit Zelter verbunden – durch

dessen Eigenschaft als Maurermeister und über

Schinkels Theaterneubau des Schauspielhauses am

Gendarmenmarkt und durch seine Bühnendekora-

tionen.

Belebende und fördernde Anteilnahme sind hier

ebenfalls die Grundpfeiler. Es ist bekannt, daß

62

Goethe durch sein schöpferisch nachvollziehendes

Vorstellungsvermögen gerade bildende Künstler

anzuregen und zu ermuntern vermag, ihre eigenen

Ideen reicher darzulegen und manche seiner Emp-

fehlungen in ihre eigene Vorstellungswelt einzube-

ziehen.

Schinkel empfindet dies ganz stark, wie aus seinem

Brief an Christian Daniel Rauch vom November

1816 hervorgeht In Goethes Nähe wird dem Men-

schen eine Binde von den Augen genommen, man

versteht sich vollkommen mit ihm über die schwie-

rigsten Dinge, welche man allein sich nicht getraut

anzugreifen und man hat selbst eine Fülle von Ge-

danken darüber, die sein Wesen unwillkürlich aus

der Tiefe herauslockt.

Da Goethe ein lebenslanges Interesse

an Bauaufgaben pflegt, läßt er sich

auch von Schinkel besonders über

dessen Vorhaben in Berlin unter-

richten. 1817 berät er sich mit ihm

über das Relief an der Neuen

Wache. 1820 wird er bei einem ge-

meinsamen Besuch von Schinkel, Rauch

und Friedrich Tieck (während die beiden letztge-

nannten dabei ihre Goethe-Büste modellieren) über

den Theaterneubau unterrichtet.

Goethe notiert in den Tag und Jahresheften, wie

fruchtbar für beide Seiten diese Begegnung ist: Es

hatte sich in den wenigen Tagen so viel Produktives

betreffend Anlage und Ausführung, Pläne und Vor-

bereitung, Belehrendes und Ergötzliches zusam-

mengedrängt, daß die Erinnerung daran immer

wieder neu belebend sich erweisen muß.

Und so entwirft er dann mit Schinkel gemeinsam

eine passende Inschrift für das Neue Schauspiel-

haus, der dann aber doch jene des Altertumsfor-

schers Aloys Hirt vorgezogen wird

Auch über die Innenausstattung und sogar über

räumliche Mängel, wie z.B. die Logen hinter dem

Balkon seien zu eng, zu niedrig, finster, ja ängstlich,

oder die Orchesterleute klagten über unbequeme

Eingänge und Treppen oder die Bildhauer bewit-

zelten die Reliefs, Gruppen, Figuren usw., darüber

wird ein genauer Briefwechsel, meist über Zelter

oder Schultz geführt.

Goethe erhält auch alle Pläne und Risse des Alten

Museums im Lustgarten sowie die Bauzeichnungen

der Friedrichwerderschen Kirche, die der greise

Dichter mit den Worten kommentiert: Ich wünschte

wirklich darin einer Predigt beizuwohnen, welches

viel gesagt ist!

(an Zelter, 12. Februar 1829)

Am 10. Februar 1821 findet in Anwesenheit des

Hofes die Einweihung des Konzertsaals und der

Festsäle im Schauspielhaus statt. Das eigentliche

Theater wird am 26. Mai mit einem Eröffnungspro-

log, den Goethe eigens zu dem Anlaß gedichtet

hatte, festlich seiner Bestimmung übergeben. Vor-

getragen wurde der Prolog vor einem Prospekt, der

den Gendarmenmarkt mit dem Schauspielhaus zwi-

schen den Türmen des Deutschen und des Franzö-

sischen Domes zeigte.

Goethes Dank an Schinkel für die sich in seiner

Architektur aussprechende humanisierende Bau-

gesinnung, die der eigenen entspricht, findet sich in

den Schlußversen des Prologs zur Eröffnung des

Schauspielhauses 1821 in der mahnenden Anrede

an das versammelte Publikum:

So schmücket sittlich nun den geweihten Saal

Und fühlt euch groß im herrlichsten Lokal

Denn euretwegen hat der Architekt

Mit hohem Geist so edlen Raum bezweckt